今回は推量以外にもたくさんの意味を持つ助動詞「む・むず・べし」の3つについて要点を絞って見ていきたいと思います。

他の助動詞についてはこちらの記事でまとめてあります。

この講座の難易度は★★★★☆です。

「む・むず」

「む・むず」の活用形

まずは、「む・むず」から見ていきましょう!

「む・むず」は未然形接続の助動詞で、推量を始め様々な意味を持っています。

ちなみに、「むず」は「む」を少し強めた表現なので、この2つは同じものと考えればOKです。

「む・むず」の用法

「む・むず」の意味は以下の5つです。

- (未来)推量

- 意志

- 勧誘・適当

- 仮定

- 婉曲

特に大事なのが1~3の意味で、残りの4と5もこの3つの延長として考えると訳しやすいと思います。

意味の覚え方はそれぞれの頭文字をとって「すいかかえて」です。

推量

「~だろう」と訳します。

例:迎へに人々まうで来むず(竹取物語)

訳:迎えに人々がやってくるだろう

ちなみに、「む・むず」の推量は、現在推量の助動詞「らむ」と過去推量の助動詞「けむ」との兼ね合いで未来推量と言われることもあります。

文脈にもよりますが、主語が三人称の場合は推量の意味になることが多いので覚えておきましょう!

また、主語が人でない場合もこの意味になることが多いです。

意志

「~しよう・~つもりだ」と訳します。

例:いまかへりこむ(百人一首)

訳:すぐに帰って来ましょう

自分の意志を表すので、主語が一人称の場合は意志の意味になることが多いです。

勧誘・適当

「~するのがよい」と訳します。

例:とくこそ試みさせ給はめ(源氏物語)

訳:すぐにお試しなさるのがよい

主語が二人称の場合は勧誘・適当の意味になることが多いです。

また、勧誘・適当の意味で使われる場合、係助詞「こそ」と係り結びの法則で「こそ~め」の形をとることが多いです。

他にも「なむ」・「むや」・「てむ」などの形を取ることもありますので覚えておきましょう。

仮定・婉曲

仮定の場合は、「(もし)~としたら・~としても」と訳し、婉曲の場合は、「~のような」と訳す、もしくは訳さない場合もあります。

例:二人して打たんには、侍りなむや(枕草子)

訳:二人で打ったとしたら、生きられようか

例:絵よくかきたらむ屏風をたて並べたらむやうなり(更級日記)

訳:絵を見事に描いた屏風を立て並べたようだ

「絵よくかきたらむ~」の例文には2つの「む」がありますが、両方とも意味は婉曲です。

しかし、前者の「む」は訳さずに、後者の「む」は「~のよう」と訳しています。

このように、婉曲の「む」はあえて訳さない場合もあり、また、仮定と意味の区別がつきにくい場合もあります。

ちなみに、仮定や婉曲の意味で使われるのは連体形の場合だけなので、「む・むず」が連体形の場合は大体仮定か婉曲の意味になります。

また、「む」+体言の場合は婉曲、「む」+助詞の場合は仮定の意味になることが多いです。

逆に言えば、「む」のあとに体言か助詞がきたら、その「む」は終止形ではなく、連体形であると判断する材料にもなります。

「む・むず」のまとめ

それでは、「む・むず」についてこれまで学習してきたことを最後に簡単にまとめましょう。

「む・むず」は未然形接続の助動詞で意味は以下の5つ

| 意味 | 訳し方 | 判断基準 |

| 推量 | ~だろう | 主語が三人称 主語が人以外 |

| 意志 | ~しよう・~つもりだ | 主語が一人称 |

| 勧誘・適当 | ~するのがよい | 主語が二人称 こそ~め |

| 仮定 | (もし)~としたら (もし)~としても | 「む・むず」が連体形 む+体言 |

| 婉曲 | ~のような (または訳さない) | 「む・むず」が連体形 む+助詞 |

「べし」

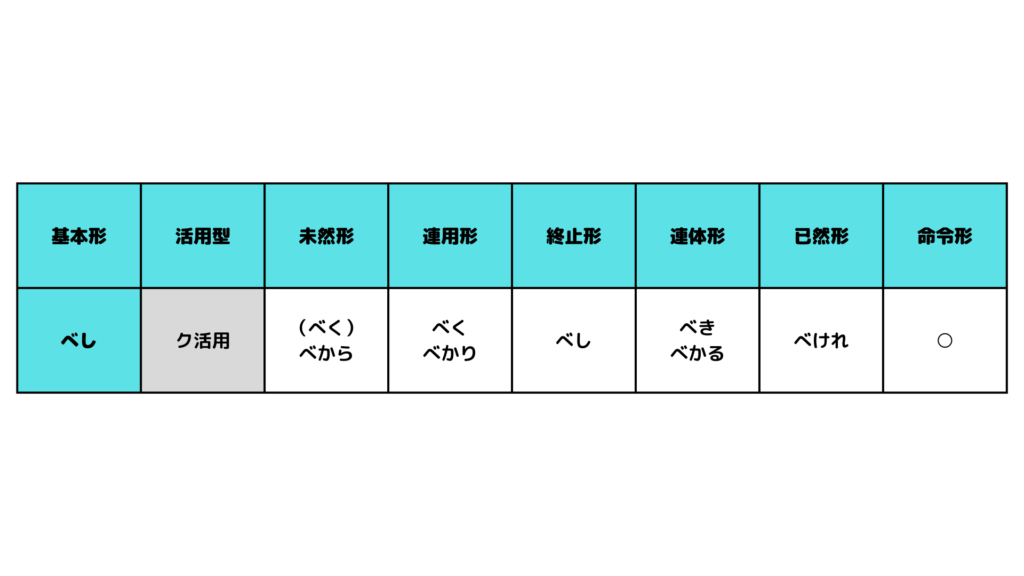

「べし」の活用形

「べし」は原則は終止形接続の助動詞ですが、ラ変型に活用する動詞や形容詞などには連体形接続になるので注意しましょう!

「べし」の用法

「べし」の意味は以下の6つです。

- 推量

- 意志

- 当然

- 適当

- 可能

- 命令

この中でも特に、3と4の意味が大事です。

「べし」が出てきたらまずは、この2つで訳せないかを確認してみましょう。

意味の覚え方はそれぞれの頭文字をとって「すいかとめて」です。

推量

「~だろう・~にちがいにない」と訳します。

「べし」は「む・むず」よりも推量の確信度合いが強いです。

例:なりぬべきかな(百人一首)

訳:なってしまうだろうなあ

識別の仕方は「む・むず」と同じように主語の人称です。

主語が三人称や人以外の場合は「べし」も推量の意味が多いです。

意志

「~しよう・~するつもりだ」と訳します。

例:この一矢に定むべしと思へ(徒然草)

訳:この一本の矢で決めようと思え

こちらも「む・むず」と同じように、主語が一人称の場合の「べし」は意志の意味が多いです。

当然・適当

当然の場合は、「~べきだ・~はずだ」と訳し、適当の場合は、「~のがよい」と訳します。

例:子になり給ふべき人なめり(竹取物語)

訳:子におなりになるはずの人であるようだ

例:今日ばかりは、わざとかくてあるべきなり(徒然草)

訳:今日だけは、わざとこのようにするのがよいのです

主語が二人称の場合は当然や適当の意味になることも多いですが、正直文脈によります。

どちらの訳がより当てはまるかを文脈に応じて考えていきましょう。

可能

「~できる」と訳します。

例:羽なければ、空をも飛ぶべからず(方丈記)

訳:羽がないから、空を飛ぶことができない

可能の「べし」は例文のようにしばしば打消の語と組み合わせて「できない」と訳すことが多いです。

ただし、文脈によっては禁止の意味の場合もあるので注意してください。

命令

「~せよ」と訳します。

例:必ずこの度の御遊びには参るべし(宇治拾遺物語)

訳:必ずこの次の歌舞の遊びにも参上せよ

命令の「べし」は主語が二人称の場合に使われることが多いです。

当然や適当と意味が近いので、どの訳が当てはまるかは文脈に応じて考えていきましょう。

「べし」のまとめ

それでは、「べし」についてこれまで学習してきたことを最後に簡単にまとめましょう。

「べし」は終止形(ラ変型は連体形)接続の助動詞で意味は以下の6つ

| 意味 | 訳し方 | 判断基準 |

| 推量 | ~だろう ~にちがいない | 主語が三人称 主語が人以外 |

| 意志 | ~しよう ~するつもりだ | 主語が一人称 |

| 当然 | ~べきだ ~はずだ | 主語が二人称* |

| 適当 | ~のがよい | 主語が二人称* |

| 可能 | ~できる | 打消の語を ともなうことが多い |

| 命令 | ~せよ | 主語が二人称* |

意味のベースは当然なので、本当に困ったら当然の意味で訳してみよう。

まとめ

今回は推量の助動詞「む・むず・べし」についてまとめてきました。

推量の意味だけでなくたくさんの意味があるので覚えるのも一苦労だとは思いますが、主語の人称などの見分け方があるものも多いです。

教科書や参考書でもよく復習して、少しずつ頭の中に入れていきましょう!