今回は現在・過去推量の助動詞「らむ・けむ」を見ていきたいと思います。

他の助動詞についてはこちらの記事でまとめてあります。

この講座の難易度は★★★★☆です。

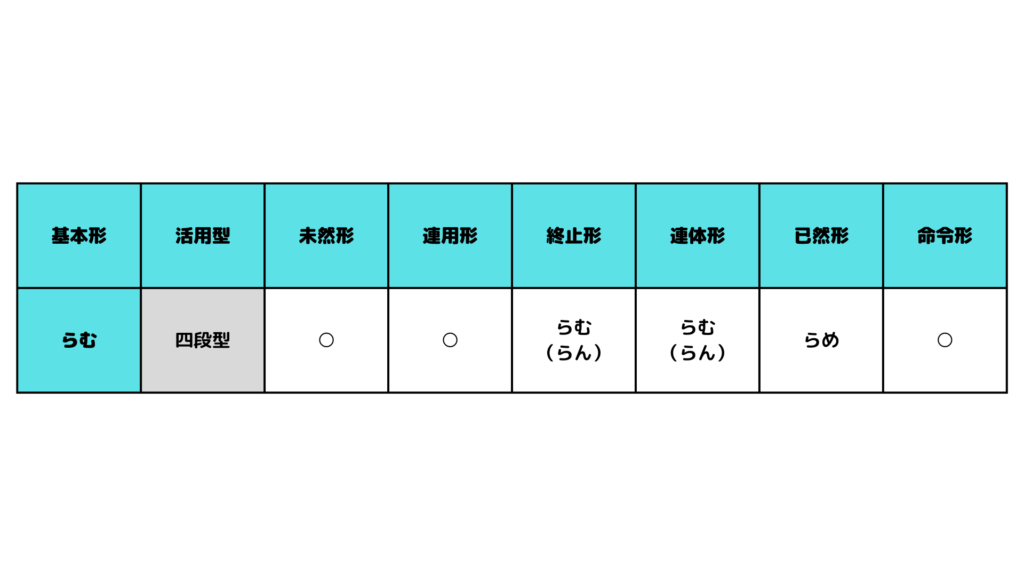

「らむ」

「らむ」の活用形

「らむ」は原則は終止形接続の助動詞ですが、ラ変型に活用する動詞や形容詞などには連体形接続になるので注意してください。

「らむ」の用法

「らむ」の意味は以下の4つです。

- 現在推量

- 原因推量

- 婉曲・伝聞

現在推量

「(今頃は)~ているのだろう」と訳します。

以前やった推量の助動詞の「む・むず・べし」と違うのは、今見ていない人物や物事を想像している際に使うということです。

例:子泣くらむ(万葉集)

訳:今頃は家で子供が泣いているのだろう

原因推量

原因や理由が明示されている場合は「~だから~のだろう」と、明示されていない場合は「~のだろうか」と訳します。

特に以下の例文のように、「など・なに・いかで・や・か」のような疑問語がある時や、原因や理由が明示されていない場合も「どうして~のだろうか」と訳します。

例:などこの童を見むと思ふらん(宇治拾遺物語)

訳:どうしてこの子供を見ようと思うのだろうか

婉曲・伝聞

婉曲の場合は「~ような」、伝聞の場合は「~という」と訳します。

この用法は連体形の時にのみ使われるため、後に体言が来た場合は婉曲・伝聞と判別できます。

例:人の言ふらむことをまねぶらむよ(枕草子)

訳:人の言うようなことをまねするという話だよ

「らむ」の意味の判別方法

- 文中の場合→婉曲・伝聞

- 文末の場合→現在推量or原因推量

まずは、「らむ」が文中にあるのか、文末にあるのかを確認しましょう!

文中にある場合は専ら婉曲・伝聞の意味です。

また、先程解説したように、後に体言が来た場合も婉曲・伝聞です。

どちらの意味が当てはまるかは文脈に応じて判断しましょう。

しかし、実際は婉曲の用法で使われることの方が多いので、先に婉曲で訳して、合わなかったら伝聞で訳すという感じでやっていけば大丈夫です。

文末の場合は現在推量か原因推量のどちらかです。

この2つは次のように区別しましょう。

- 目の前の出来事について語っていない

→現在推量 - 目の前の出来事について語っている

「已然形+ば……らむ」の形をとっている

「疑問語……らむ」の形をとっている

→原因推量

基本的にこの2つは「目の前の出来事について語っているかどうか」で区別することができます。

先程解説したように、現在推量は今見ていない人物や物事について語る用法なので、目の前の出来事について語っていない場合は現在推量の用法になります。

逆に言えば、目の前の出来事について語っている場合は原因推量の用法になりますが、その他にも先程解説した疑問語や「已然形+ば」との組み合わせで使われた場合も原因推量だと判別できます。

しかし、これらの判別方法に当てはまらないパターンもあるので、訳が不自然だったら他の可能性を考えて適切な用法を判断してくださいね。

「らむ」のまとめ

それでは、「らむ」について簡単にまとめていきましょう。

「らむ」は終止形(ラ変型には連体形)接続の助動詞で、意味は以下の4つ

| 意味 | 訳し方 | 判断基準 |

| 現在推量 | (今頃は)~ているのだろう | 文末 目の前の出来事× |

| 原因推量 | ~だから~のだろう ~のだろうか | 文末 目の前の出来事○ 已然形+ば 疑問語 |

| 婉曲 | ~ような | 文中 後に体言 |

| 伝聞 | ~という | 文中 後に体言 |

意味は「らむ」が文中か文末か、目の前の出来事について語っているかどうかで判別する

文中に「らむ」が使われていた場合は、文脈に応じて婉曲か伝聞かを判断する

ただし、基本は婉曲で使われることが多い

「已然形+ば」や疑問語と一緒に使われていたら原因推量

「らむ」の後に体言が来たら婉曲・伝聞

ただし、判別法に当てはまらない例外もあるので、訳が不自然の場合は注意

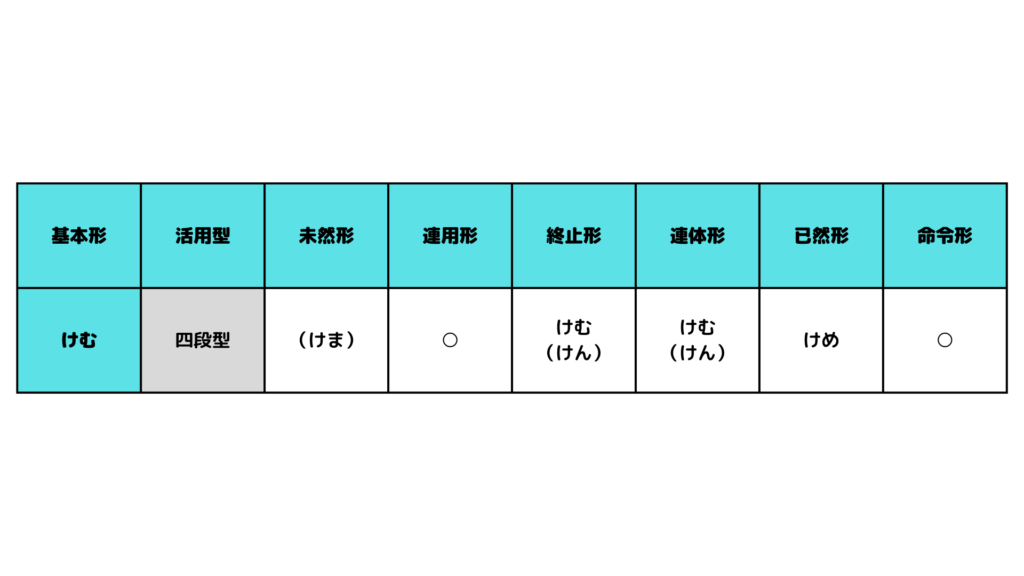

「けむ」

「けむ」の活用形

「けむ」は連用形に接続する助動詞です。

「けむ」の用法

「けむ」の意味は以下の4つです。

- 過去推量

- 原因推量

- 婉曲・伝聞

ちなみに、「けむ」の意味の見分け方は「らむ」と概ね同じなので、見分け方はそちらを参照してください。

過去推量

「~ただろう」と訳します。

例:今日を最後とや思はれけん(平家物語)

訳:今日を最後とお思いになったのだろうか

今回は係助詞「や」がありますが原因推量ではない例外のパターンです。

原因推量

原因や理由が明示されている場合は「~たからだろう」と、明示されていない場合は「どうして~たのだろうか」と訳します。

例:五年六年のうちに千年や過ぎにけむ(土佐日記)

訳:五年六年の間に千年が過ぎてしまったからだろうか

疑問を表す係助詞「や」があるので、原因推量と判断できますね。

婉曲・伝聞

婉曲の場合は「~ような」、伝聞の場合は「~たという」と訳します。

「らむ」の場合と同じように婉曲・伝聞は連体形だけの用法です。

例:君が濡れけむあしひきの山の雫(万葉集)

訳:あなたが濡れたという山の雫

「けむ」のまとめ

それでは、「けむ」について最後に簡単にまとめましょう。

「けむ」は連用形に接続する助動詞で、意味は以下の4つ

| 意味 | 訳し方 | 判断基準 |

| 過去推量 | ~ただろう | 文末 |

| 原因推量 | ~たからだろう どうして~たのだろうか | 文末 已然形+ば 疑問語 |

| 婉曲 | ~ような | 文中 後に体言 |

| 伝聞 | ~たという | 文中 後に体言 |

意味は「けむ」が文中か文末かどうかで判別する

文中に「けむ」が使われていた場合は、文脈に応じて婉曲か伝聞かを判断する

ただし、基本は婉曲で使われることが多い

「已然形+ば」や疑問語と一緒に使われていたら原因推量

「けむ」の後に体言が来たら婉曲・伝聞

ただし、判別法に当てはまらない例外もあるので、訳が不自然の場合は注意

まとめ

今回は現在・過去推量の助動詞「らむ・けむ」についてまとめてきました。

現在推量や過去推量は中々取っ付きにくいと思いますし、判別方法こそあれど確実なものではないので、他の助動詞と比較しても理解するのは難しいと思います。

そのため、復習を念入りにして少しずつ慣れて、そして頭に入れていきましょう!