今回は受身・使役を始めとして様々な意味を持つ助動詞「る・らる・す・さす・しむ」の5つを一気に見ていきます。

他の助動詞についてはこちらの記事でまとめてあります。

この講座の難易度は★★☆☆☆です。

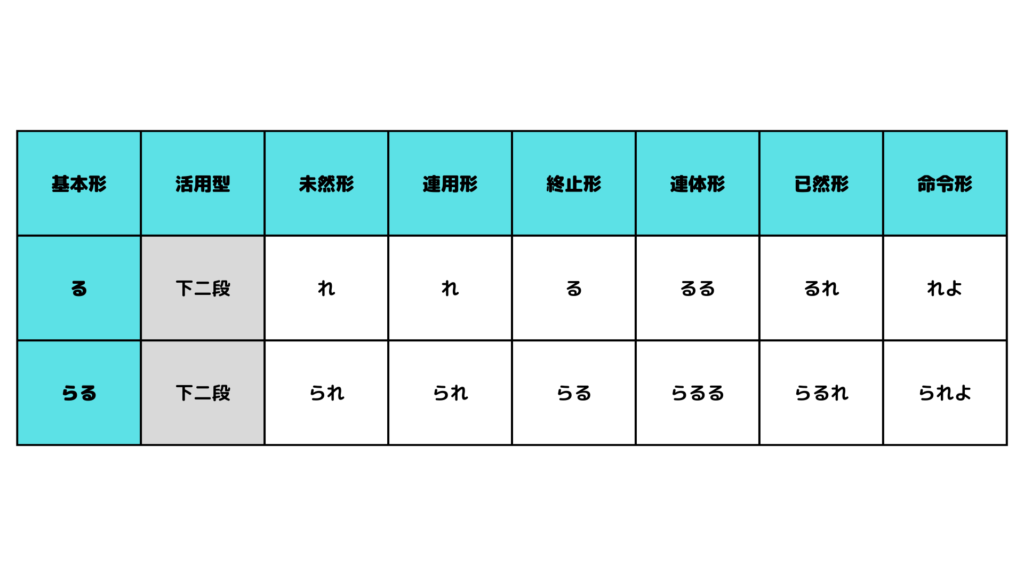

「る・らる」

「る・らる」の活用形

まずは、「る・らる」から見ていきましょう!

「る・らる」は未然形接続の助動詞で、受身を始め様々な意味を持っています。

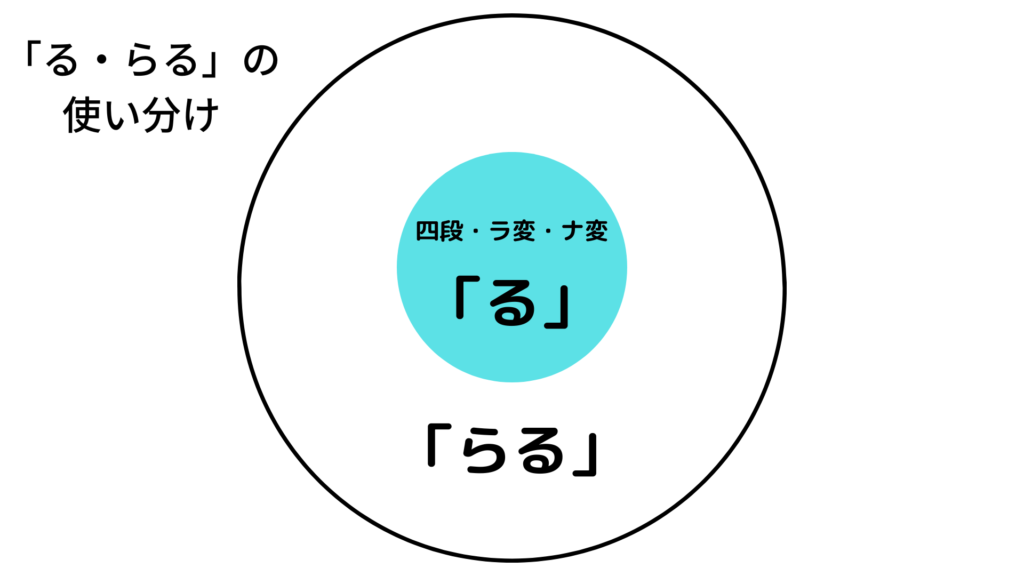

そして、この2つの助動詞は接続によって次のように使い分けられます。

- 「る」→四段・ラ変・ナ変の未然形

- 「らる」→四段・ラ変・ナ変以外の未然形

図解すると次のようなイメージです。

「る・らる」の用法

「る・らる」の意味は以下の4つです。

- 受身

- 尊敬

- 自発

- 可能

どの意味も大切でよく使われます。

リズムで覚えても「嘘!?火事」のような語呂合わせでも何でも良いので、全ての意味を押さえておきましょう。

受身

「~れる・~られる」と訳します。

多くの場合は、「~に」という形で動作主が表されます。

例えば、「Aさんに頼まれる」のような感じです。

英語でいう「by」の役割と同じですね。

例:「さらばつかまつれ」と言われて(宇治拾遺物語)

訳:「それでは詠め」と言われたので

尊敬

「お~になる・~なさる」と訳します。

同じく尊敬の意味で使われる「給ふ」よりも尊敬の程度は低いです。

例:かの大納言、いづれの船に乗らるべき(大鏡)

訳:あの大納言は、どの船にお乗りになるのだろうか

例文のように、動作主が高貴な人物である場合は尊敬の意味で訳せることが多いです。

ちなみに、「る・らる」を他の尊敬語と合わせて使った場合は以下のようになるので注意してください。

- 「る・らる」+「給ふ」=尊敬ではない

- 「る・らる」+「仰す」=尊敬(最高敬語)

「る・らる」+「給ふ」が尊敬にならないのは、可能の例文などを見れば分かると思います。

逆に「る・らる」+「仰す」は最高敬語になるので、この違いは覚えておいてください。

自発

「自然と~れる・つい~れる」と訳します。

例:思し知らるることもあり(源氏物語)

訳:自然と分かることもある

例文のように、接続している述語が「思ふ」や「泣く」のような感情を表すものである場合は自発の意味で訳せることが多いです。

可能

「~できる」と訳します。

例:寝られ給はず(源氏物語)

訳:お眠りになることができない

例文のように、「る・らる」の後に打消や反語が来たら、可能の意味で訳せることが多いです。

「る・らる」のまとめ

それでは、「る・らる」についてこれまで学習してきたことをまとめていきましょう。

「る・らる」は未然形接続の助動詞

「る」は四段・ラ変・ナ変の未然形、「らる」はそれ以外の未然形に接続する

意味は以下の4つ

| 意味 | 訳し方 | 判断基準 |

| 受身 | ~れる ~られる | 「~に」という形で 動作主が示されている |

| 尊敬 | お~になる ~なさる | 動作主が高貴な人物 |

| 自発 | 自然と~れる つい~れる | 感情を表す語に 接続している |

| 可能 | ~できる | 打消や反語と 合わせて使われている |

「す・さす・しむ」

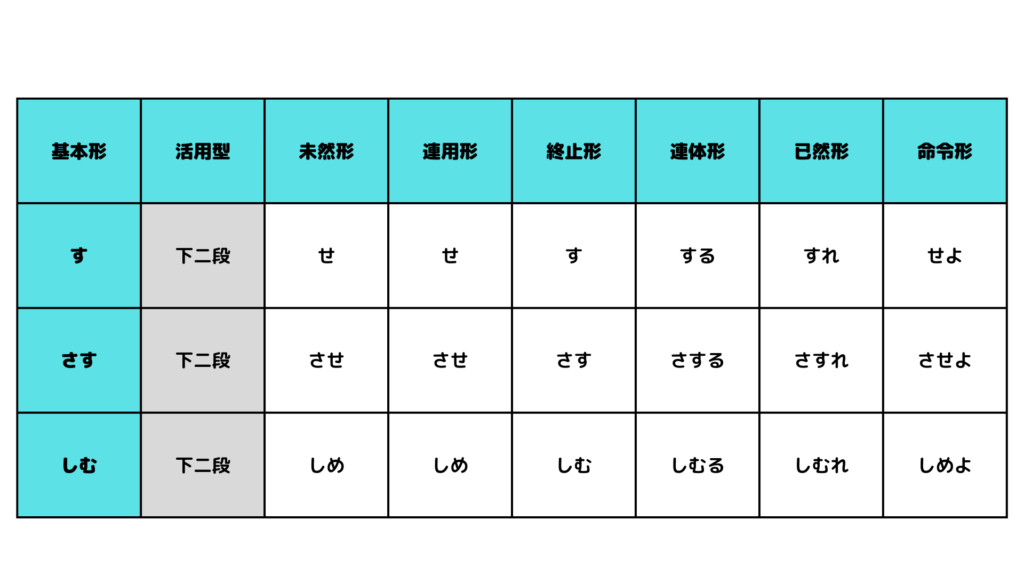

「す・さす・しむ」の活用形

次は、「す・さす・しむ」を見ていきましょう!

「す・さす・しむ」は未然形接続の助動詞ですが、「る・らる」のように使い分けがあります。

- 「す」→四段・ラ変・ナ変の未然形

- 「さす」→四段・ラ変・ナ変以外の未然形

「る・らる」と同じような使い分けですので、さっきの図解もそのまま「す・さす」に置き換えて考えればOKです。

そして「しむ」にはこのような使い分けはありませんので注意してください。

また、「す・さす」は和文、「しむ」は漢文訓読体や和漢混交文で使われるという違いがあります。

「す・さす・しむ」の用法

「す・さす・しむ」の意味は以下の2つです。

- 使役

- 尊敬

使役

「~させる」と訳します。

例:笛得させむと言ひける、本意なり(十訓抄)

訳:笛を渡させようと言ったのは、かねてからの願いである

尊敬

「~なさる・お~になる」と訳します。

例:君はあの松原へ入らせ給へ(平家物語)

訳:殿はあの松原へお入りになってください

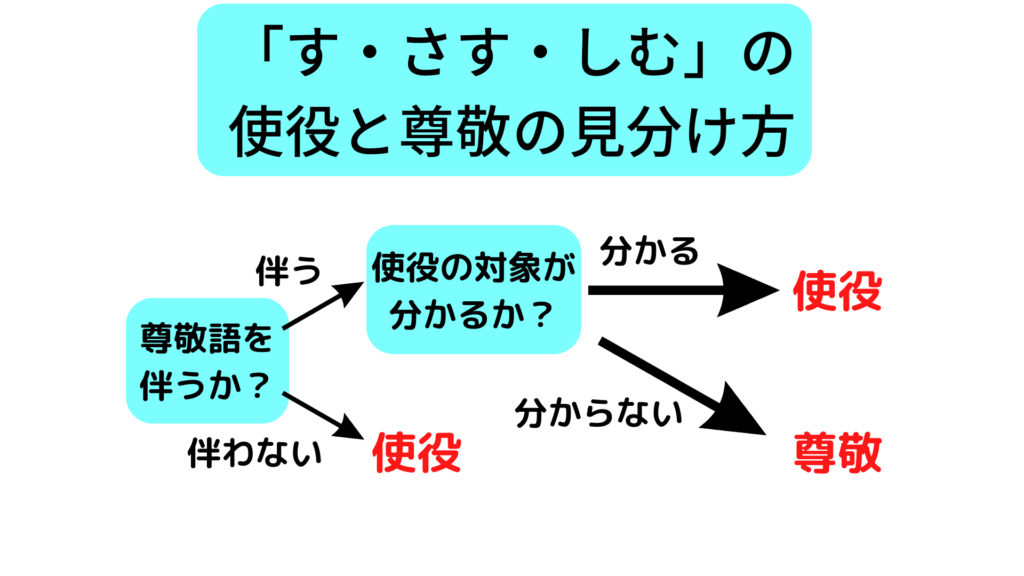

使役と尊敬の見分け方

使役と尊敬の判別は尊敬語を伴うかどうかでできます。

- 尊敬語を伴わない場合→使役

- 尊敬語を伴う場合→尊敬or使役

尊敬語を伴わなず単独で使われた場合は使役の意味ですが、伴った場合は両方の可能性があります。

この場合は、次のように判別しましょう。

- 使役の対象が分かる場合→使役

- 使役の対象が分からない場合→尊敬

この流れを図解すると次のようなフローチャートになります。

例文で示すと次のようになります。

例:殿ありかせ給ひて、御隨身召して、

遣水はらはせ給ふ(紫式部日記)

訳:殿がお庭をお歩きになって、御隨身をお呼びになって、

遣水のごみを(隨身に)片付けさせになる

最初の「せ」は尊敬ですが、次の「せ」は使役の意味で使われていますね。

「す・さす・しむ」のまとめ

それでは、「す・さす・しむ」についてこれまで学習してきたことを最後にまとめましょう。

「す・さす・しむ」は未然形接続の助動詞

「す」は四段・ラ変・ナ変の未然形、「さす」はそれ以外の未然形に接続する

「す・さす」は和文、「しむ」は漢文訓読体や和漢混交文で使われる

意味は以下の2つ

| 意味 | 訳し方 | 判断基準 |

| 使役 | ~させる | 尊敬語を伴わない 使役の対象が分かる |

| 尊敬 | ~なさる お~になる | 尊敬語を伴う 使役の対象が分からない |

まとめ

今回は受身・使役の助動詞「る・らる・す・さす・しむ」についてまとめてきました。

この5つの助動詞はかなりしっかりとした判別方法があるので、これさえ押さえておけば意味の解釈に困ることは少ないと思います。

しっかりと復習して頭に入れておきましょう!