今回は完了の助動詞「つ・ぬ・たり・り」を見ていきたいと思います。

他の助動詞についてはこちらの記事でまとめてあります。

この講座の難易度は★★☆☆☆です。

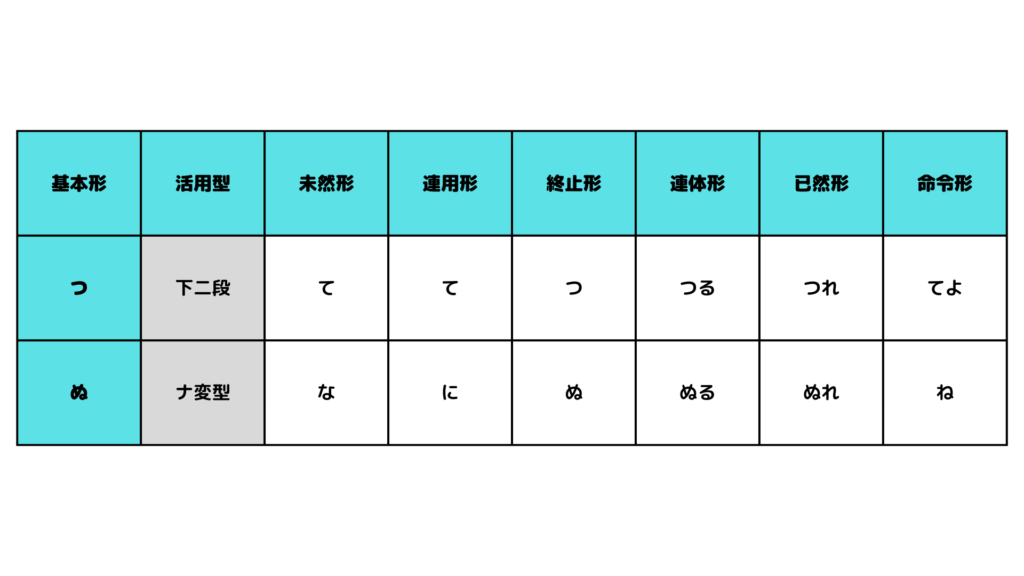

「つ・ぬ」

「つ・ぬ」の活用形

「つ・ぬ」は連用形接続の助動詞で、完了をはじめとした複数の意味を持っています。

ちなみに、打消の「ず」と完了の「ぬ」は活用形だけでは見分けられないパターンが2つあります。

その見分け方についてはこちらの記事で解説しています。

「つ・ぬ」の用法

「つ・ぬ」の意味は以下の3つです。

- 完了

- 強意

- 並列

特によく使われる完了と強意の意味が大事です。

完了

「~た・~てしまう・~てしまった」と訳します。

例:玉の男御子さへ生まれ給ひぬ(源氏物語)

訳:玉のような皇子までもがお生まれになった

強意

「きっと」と訳します。

例:人の食ひつれば、死ぬる物ぞ(沙石集)

訳:人が食ってしまえばきっと死んでしまう物だぞ

また、強意の「つ・ぬ」はしばしば推量の助動詞「べし」や「む」に接続して、「つべし・ぬべし」「てむ・なむ」という形をとることが多いので覚えておきましょう!

例:髪もいみじく長くなりなむ(更級日記)

訳:髪の毛もきっとたいそう長くなるであろう

推量の助動詞の「べし」や「む」についてはこちらの記事で詳しくまとめてあります。

並列

「~したり、~したり」と訳します。

この用法は、中世以降の文において、例文のように終止形だけで使われます。

例:浮きぬ沈みぬゆられければ(平家物語)

訳:浮かんだり沈んだりして波に揺られていたので

「つ・ぬ」のまとめ

それでは、「つ・ぬ」について簡単にまとめていきましょう。

「つ・ぬ」は連用形接続の助動詞で、意味は以下の3つ

| 意味 | 訳し方 | 補足 |

| 完了 | ~た・~てしまう ~てしまった | ー |

| 強意 | きっと | しばしば推量の 「べし」や「む」に 接続して使う |

| 並列 | ~したり、~したり | 中世以降 終止形だけの用法 |

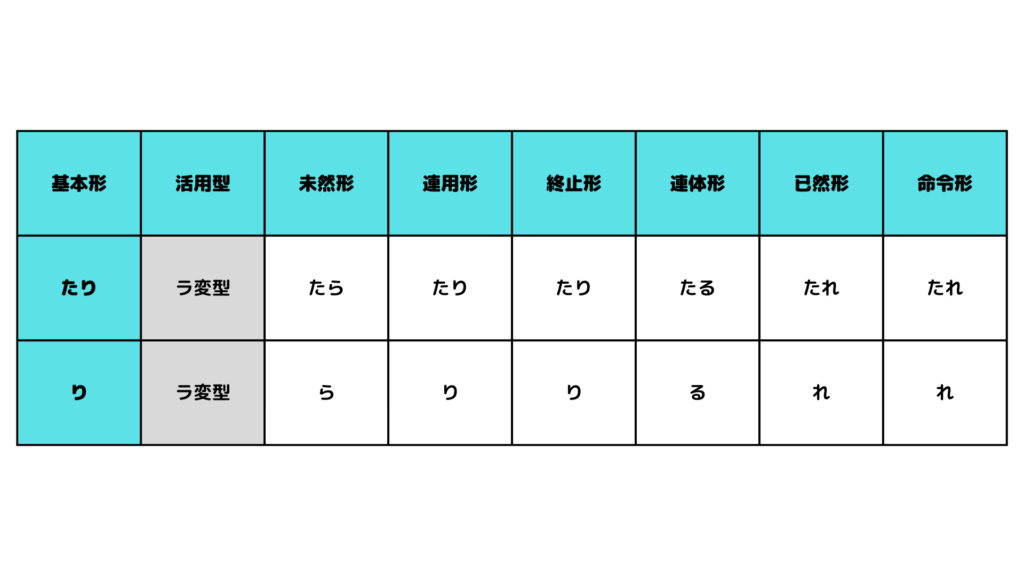

「たり・り」

「たり・り」の活用形

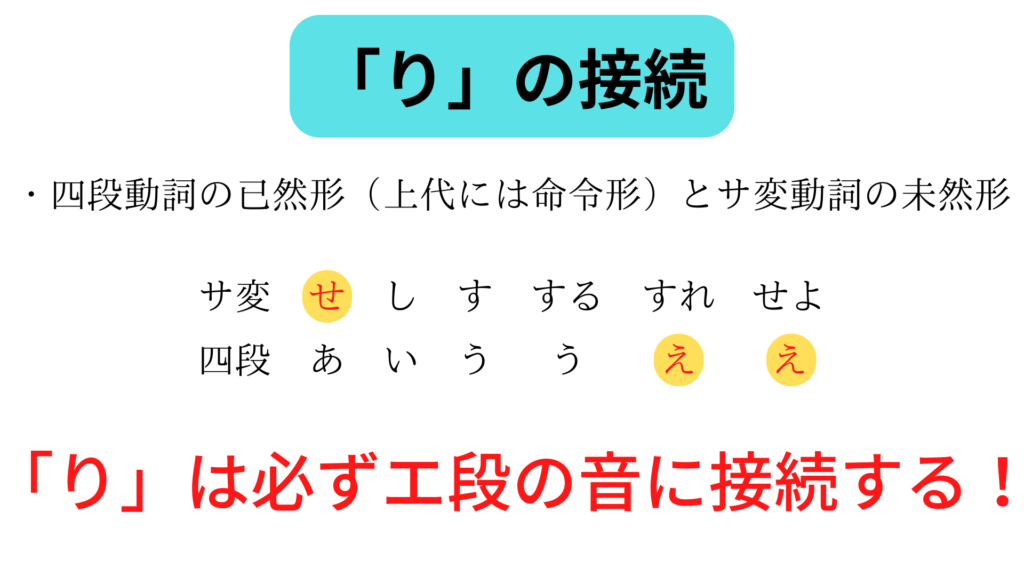

「たり」は連用形接続の助動詞で、「り」は四段動詞の已然形(上代には命令形)とサ変動詞の未然形にだけ接続します。

「り」は必ずエ段の音に接続すると覚えておきましょう。

ちなみに、上代(じょうだい)とは、奈良時代以前を指します。

「たり・り」の用法

「たり・り」の意味は以下の3つです。

- 完了

- 存続

- 並列

完了や並列は先ほど解説した「つ・ぬ」と共通しているので、今回は存続の意味に注意して見ていきましょう。

完了

「~た」と訳します。

例:月日経ておこせたる文に(伊勢物語)

訳:月日が経ってから書き起こした手紙に

存続

「~ている・~てある」と訳します。

例:雪ふれば冬籠りせる草も木も(古今和歌集)

訳:雪が降ると冬眠をしている草も木も

並列

「~したり、~したり」と訳します。

「つ・ぬ」と同様、中世以降の文において終止形だけで使われます。

例:重き物を負うたり、抱いたりして(平家物語)

訳:重い物を背負ったり、持ったりして

「たり・り」のまとめ

それでは、「たり・り」について最後に簡単にまとめましょう。

「たり」は連用形接続の助動詞で、「り」は四段動詞の已然形(上代には命令形)とサ変動詞の未然形にだけ接続する助動詞で、意味は以下の3つ。

| 意味 | 訳し方 |

| 完了 | ~た |

| 存続 | ~ている・~てある |

| 並列 | ~したり、~したり |

並列の用法は「つ・ぬ」と同じように中世以降に終止形だけで使われる。

まとめ

今回は完了の助動詞「つ・ぬ・たり・り」についてまとめてきました。

意味自体は難しくありませんが、「り」の接続だけは注意して復習をするようにしてくださいね。