今回は、ペリーが来航してから開国していくまでの流れを解説していきたいと思います。

前回解説した欧米列強の接近の記事を予め読んでおくと更に理解が深まるので、先にこちらを読んでおくことをオススメします!

この講座の難易度は★★★☆☆です。

ペリー1回目の来航

1853年、アメリカ東インド艦隊司令長官のペリーが艦隊4隻*¹を引き連れて浦賀に来航します*²。

軍事力を背景としたペリーの圧力もあり、幕府は久里浜への上陸を認め、アメリカ大統領フィルモアの国書を受領します。

しかし、この時第12代将軍だった徳川家慶が病床に伏していたため、本格的な交渉は来年に行われることになり、ペリーの1回目の来航が終わります。

また、ペリー来航から一か月程経った後にはロシアからの使節であるプチャーチンも長崎に来航しています。

1853年

アメリカのペリーが浦賀に来航

ロシアのプチャーチンが長崎に来航

*¹この時来航したのは蒸気船の旗艦「サスケハナ号」・「ミシシッピ号」、その他「サラトガ号」・「プリマス号」の4隻でした。

*²アメリカが接近してきた背景については最初に紹介した欧米列強の記事を参照してください。

安政の改革

ペリー来航から間もなく、病床に伏していた徳川家慶が病死*¹し、老中首座であった阿部正弘はペリー来航の対応を迫られることになります。

正弘はこの対応について諸大名に意見を募りましたが、これは結果として徳川斉昭*²・松平慶永*³・島津斉 彬*⁴などの有力大名が幕政に介入することに繋がり、幕府の権威は更に低下することになってしまいます。

また、ペリーに江戸湾に侵入されたことを反省し、伊豆韮山*⁵代官の江川太郎左衛門に命じて品川台場(砲台)*⁶の築造を開始したり、大船建造の禁を解きます。

更に、1855年には海軍伝習 所を長崎に設立し、オランダ人から蘭学・航海術などの講義を受けるなど、海防力の強化に努めます。

これら一連の幕府の政策やその他藩政改革などをまとめて安政の改革と言います。

◆安政の改革…阿部正弘が主導

・品川台場(砲台)の築造開始

・大船建造の禁を解く

・長崎に海軍伝習所を設立

→有力大名が幕政に介入→幕府の権威低下

*¹家慶の病死から約三か月後に、第13代将軍に徳川家定が就任します。

しかし、家定は幼少の頃より病弱であったため、将軍就任から約5年で亡くなってしまいました。

*²徳川斉昭…水戸藩の藩主であり、江戸幕府最後の将軍となる徳川慶喜の実父でもあります。

藩校である弘道館を設立したり、軍備増強に努めたりと藩政改革を進めた名君の一人。

*³松平慶永…越前(福井)藩の藩主であり、橋本左内らを登用し、西洋式の軍制整備を進めるなどの藩政改革を進めた名君の一人。

*⁴島津斉彬…薩摩藩の藩主であり、反射炉の築造や西洋式の工場(集 成館)の導入・日本初の蒸気船建造などの近代化を進めました。

更に後の西郷隆盛や大久保利通などの幕末・明治維新に活躍した人材を登用し育てた名君の一人。

*⁵1857年に完成した伊豆の韮山反射炉は2015年に「明治日本の産業革命遺産」としてユネスコの世界文化遺産に登録されました。

*⁶レインボーブリッジやフジテレビなどで有名な「お台場」の名前の由来がこの品川台場です。

2回目の来航と日米和親条約の締結

1854年、ペリーが再び浦賀に来航し、幕府との交渉が開始されます。

数か月に渡る交渉の末、同年に日米和親条約(神奈川条約)が締結されました。

この条約の内容で押さえておきたいのは以下の通りです。

日本側の担当:阿部正弘|アメリカ側の担当:ペリー

- 下田・箱館の開港

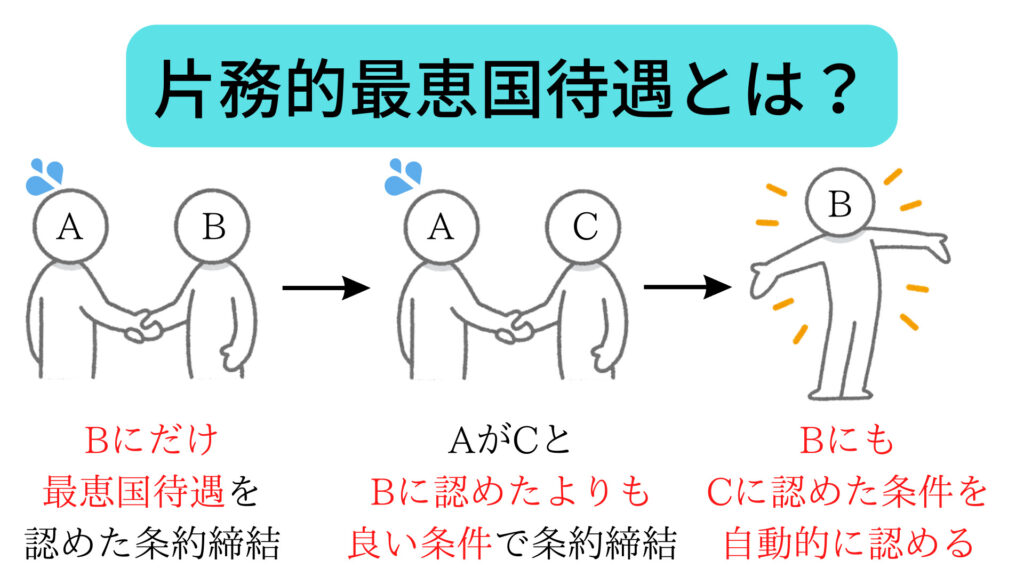

- (片務的)最恵国待遇

最恵国待遇というのは、条約を結んだ相手国以外の国とより良い条件・内容で条約を結んだ場合には、自動的に相手国にも同じ条件・内容が相手国に認められるというものです。

最恵国待遇は本来お互いに認め合うのが基本ですが、この条約ではアメリカにだけ認められていたため、日本に不利な不平等条約でした。

その後、プチャーチンも下田に来航し*¹、同じような内容の日露和親条約が結ばれます。

更に同じような内容の条約が1855年までにイギリス・オランダとも結ばれてしまいます。

これによってオランダ・清(中国)・朝鮮・琉球王国とだけ通商や交流をするという鎖国体制は崩壊することになったのです。

その後は日米和親条約に基づき、下田に領事が駐在することになったため、1856年にハリスがアメリカ総領事として下田に来航し、後の日米修好通商条約の調印に尽力することになります。

1854年

日米和親条約・日露和親条約締結

→内容はアメリカにだけ最恵国待遇が認められた日本に不利な不平等条約

1855年までにフランス・イギリス・オランダとも同様の内容の条約締結

→鎖国体制の崩壊

1856年

アメリカ総領事のハリスが下田に来航

*¹翌年にはフランスの艦隊も下田に来航しています。

日米修好通商条約の締結

日米和親条約の締結を契機として、阿部正弘は老中首座の地位を堀田正睦に譲ります。

正睦はアメリカ総領事のハリスと通商条約の締結を交渉し、正睦は孝明天皇に条約締結の勅 許を求めて上 洛しましたが、拒否されてしまいます。

勅許を拒否された正睦に代わって今度は大老に井伊直弼が就任し、幕政を主導することになります。

そして、直弼は1858年に、ハリスと日米修 好通商条約を無勅許調印します。

この条約の内容で押さえておきたいのは以下の通りです。

日本側の担当:井伊直弼|アメリカ側の担当:ハリス

- 神奈川*¹・新潟・兵庫*²・長崎の開港

- 片務的最恵国待遇の継続

- 日本の関税自主権なし

- アメリカに領事裁判権(治外法権)を認める

関税自主権は、輸出品や輸入品にかける関税を自主的に決める権利のことですが、この条約では日本に関税自主権はなく、相手国の同意が必要でした。

そのため、質の良い海外製品との競争から国内産業を保護したり、国産品の品不足を回避したりするために関税を自由に設定することなどができないのが問題点となるわけです。

また、アメリカに領事裁判権(治外法権)を認めたため、日本でアメリカ人が犯罪を起こしても日本の裁判官が日本の法律で裁くことはできませんでした。

これの問題点は、適用されるのがアメリカの法律であり、裁くのが裁判官でもないアメリカの領事であったため、アメリカ人に有利な軽い判決が出されてしまいがちということにあります。

このように、日米修好通商条約は日米和親条約と同様に日本に不利な不平等条約でした。

幕府は同年にロシア・イギリス・オランダ・フランスともこれと同じような内容の条約を調印します。

これらをまとめて安政の五ヵ国条約と言います。

老中首座:堀田正睦

→条約締結の勅許を求めるが拒否される

大老:井伊直弼

1858年にハリスと日米修好通商条約を無勅許調印

→内容は日本の関税自主権なし・アメリカの領事裁判権を認めるなど日本に不利な不平等条約

→同年にロシア・イギリス・オランダ・フランスとも同様の条約を締結

→安政の五ヵ国条約

*¹実際に開港されたのは横浜。

*²実際に開港されたのは神戸。

まとめ

それでは、今回の内容を年表でまとめていきましょう!

| 1853年 | ペリーが浦賀に来航 幕府はアメリカ大統領フィルモアの国書を受領 |

| プチャーチンが長崎に来航 | |

| 江川太郎左衛門が品川台場の築造開始 | |

| 大船建造の禁が解かれる | |

| 1854年 | ペリーが再び浦賀に来航 |

| 日米和親条約(神奈川条約)締結 | |

| プチャーチンが下田に来航 | |

| 日露和親条約締結 | |

| 1855年 | フランスの艦隊が下田に来航 |

| 長崎に海軍伝習所が設立 | |

| 1856年 | アメリカ総領事ハリスが下田に来航 |

| 1857年 | 伊豆の韮山反射炉が完成 |

| 1858年 | 堀田正睦が通商条約の勅許を求めて上洛 →孝明天皇は拒否 |

| 井伊直弼が日米修好通商条約を無勅許調印 | |

| ロシア・イギリス・オランダ・フランスとも 通商条約を調印→安政の五ヵ国条約 |

今回の講座の続きとなる家定の将軍継嗣問題等については、こちらの記事にまとめてあります。