皆さんは日本史という科目に対してどのような印象を持っていますか?

日本史が大好きだという方もいれば、「日本史はひたすら丸暗記しなければならない」、「人の名前も用語も漢字ばかりで覚えられない」、「日本史とか微塵も興味ない」という人も多いかもしれません。

しかし、日本史って本当はとても面白い科目なんです!

自分が生まれるまでにこの国が歩んできた壮大なストーリーが書かれた本を読めるようなものですからね。

そんな日本史の楽しさや面白さを皆さんにも是非知ってもらいたいです!

そこで、この記事では、日本史に対して苦手意識を持っている人達が、少しでも日本史という科目が楽しく勉強できるように、日本史を勉強する上でのポイントを徹底解説していきたいと思います!

ちなみに、ここで紹介するポイントは、世界史を勉強する際にも同じように当てはまるので、世界史の勉強法に悩んでいる方にもこの記事はオススメです!

この記事は次のような人にオススメです!

・日本史に苦手意識を持っている方

・日本史の勉強方法に悩んでいる方

「ストーリー」で理解しよう!

冒頭でも言いましたが、日本史というのは日本という国が歩んできた壮大なストーリーです。

そのため、映画やドラマ、アニメを見たり、漫画や小説を読んだりするような気持ちで向き合った方が本来は正しいと私は思います。

そうは言っても、苦手意識がある人達は「いやいや、日本史は丸暗記だろ」と思うでしょう。

しかし、例えば『鬼滅の刃』を見る時に、竈門炭治郎・冨岡義勇といった人物名や全集中の呼吸・日輪刀といった用語を丸暗記しようと思って見る人はあまりいないと思います。

お話を見ていたら自然と覚えるからです。

なぜ、同じ人物名や用語でも、アニメや漫画なら自然と覚えられるのに、教科書や参考書を読んでも覚えることができないのか。

この差は、興味の有無ももちろんありますが、人物名や用語を「ストーリー」で理解しているかの違いによるところが大きいからです!

では、日本史をストーリーで理解するにはどうすれば良いのか、そのコツは次の4つのステップで勉強することです。

人間関係を整理する!

皆さんもお話を読む時には、人間関係を自然と意識しているはずです。

バトルが主軸のお話なら誰と誰が対立しているのか、恋愛が主軸のお話なら誰が誰を好きなのかといったようなところに注目して見るでしょう。

なぜなら、人間関係を把握していなければお話の内容が頭に入ってこないからです!

日本史でも、誰かと誰かが対立して頻繁に戦いが起こったり、誰かが誰かに恋をしたりと様々な人間関係があります。

この人間関係を整理することで、日本史の内容も理解しやすくなります!

そのため、人物名や用語を覚える前に、人間関係を一度自分なりに整理するようにしましょう!

やり方はどんな方法でも構いませんが、オススメは簡単な人物相関図を作ることです。

人物相関図に書く情報は、家族なのか友人なのか、仲は良いのか・悪いのかといった本当にシンプルなもので大丈夫です。

それくらいの情報でもかなり人間関係がスッキリ整理されるはずです!

それぞれの人物を詳しく掘り下げる!

人間関係を簡単に整理したら次は、それぞれの人物をさらに詳しく掘り下げていきましょう。

その人物はどんな人物なのか、誰と交流があったのか、どんなことをした人なのか。そういった情報をまとめていきましょう。

可能ならば、覚える人物ごとに人物史を作ると覚えやすくなると思います。

また、ここでまとめた情報同士を関連付けしておくと、より質の良い記憶として頭に残りやすくなります。

以下でその理由について説明しますが、もし興味がなければ、「3.因果関係を押さえる!」までジャンプしてくださいね。

名前を思い出せないのは何故なのか?

初対面の相手の名前を中々覚えられない、顔は思い出せるけど名前が思い出せない。

こういう経験をしたことがある人は多いと思います。

では、なぜこういったことが起こりやすいのかというと、名前という情報それ自体には何の意味もないからです。

皆さんも「469238127616435」といったような意味のない数列は中々覚えられないと思います。

そのため、教科書を読んで名前だけを覚えようとしても中々覚えられないし、思い出せないのです。

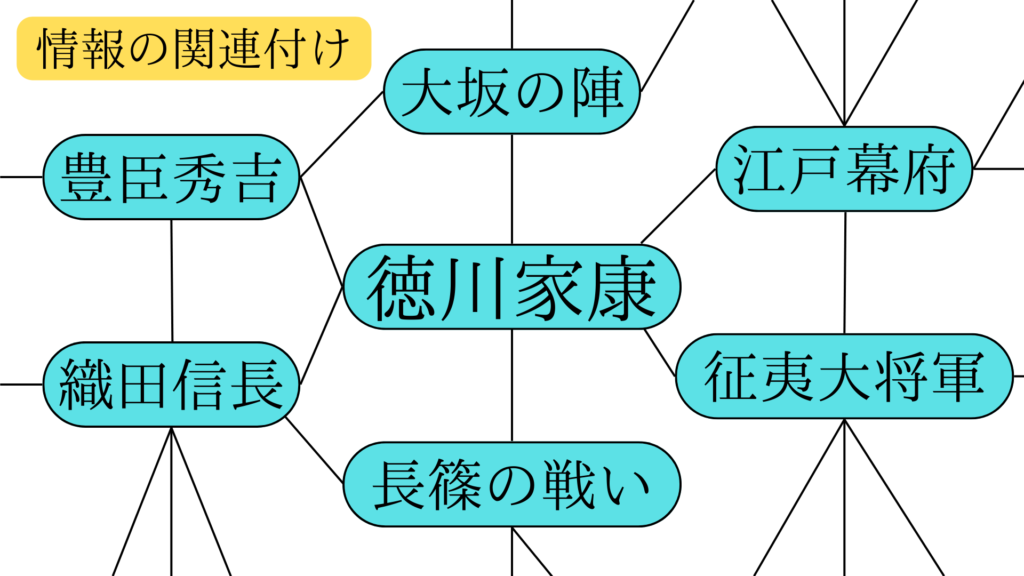

情報と情報を関連付けよう

この問題を解決するためのコツとして、情報と情報を関連付けしていくというものがあります。

徳川家康を例にして実際にやってみましょう。

徳川家康という人物を一人覚える時、まず名前だけを覚えるのではなく、見た目、織田信長や豊臣秀吉といった関連人物、長篠の戦いや大坂の陣といった参加した戦、征夷大将軍となり江戸幕府を開くといった行動などの関連情報をまとめてから一緒に覚えます。

名前さえ覚えられないのに、覚える量をさらに増やしてどうするんだと思う人もいるかもしれませんが、情報はある程度まとまった量の方が覚えられます。

なぜなら、こうすることで、徳川家康という名前だけで意味のなかった情報に、様々な情報が付与され、リンクしていき、徳川家康という情報が意味を持つようになるからです。

また、仮に直接思い出せない時でも、織田信長、長篠の戦い、征夷大将軍といった関連情報から辿っていくことで、徳川家康という目当ての情報を思い出せるようになります。

このように、情報を他の情報と関連付けしていくことで、たくさんの情報を覚えられるだけでなく、覚えた情報を格段に思い出しやすくなります!

ちなみに、このことを専門用語で「プライミング効果」と言います。

他の記事で、このプライミング効果をはじめとした様々な記憶のテクニックを紹介しているので、興味のある方はそちらも是非見てみてください!

因果関係を押さえる!

ここまで人物関係を整理して、それぞれの人物について掘り下げてきました。

次は出来事の因果関係を押さえましょう。ここが、4つのステップの中でも一番重要なところです。

因果関係と言うと難しく聞こえるかもしれませんが、要はその出来事が起こった「理由」を把握することです。

この因果関係を押さえることで、次のステップで行う「時系列の理解」もやりやすくなります。

例えば、1842年に江戸幕府は「天保の薪水給与令」というものを出しています。

内容は、外国船が来たら薪や水、つまり燃料や水・食料をあげましょうというものです。

しかし、一方でその17年前の1825年には「異国船打払令」という外国船が来たら見つけ次第砲撃しろという法令が出ています。

そう、全く真逆の内容ですよね?これは何故だろうという理由をしっかりと把握しましょう!

この理由としては、1840年~42年にイギリスと清(中国)の間で起こったアヘン戦争において、清がイギリスにコテンパンに負けたことで、江戸幕府がこのまま外国に対して強硬策を続けていたら日本もヤバいと判断して、強硬策から緩和策へと方針転換したからです。

このように、歴史上の出来事には必ず因果関係があります。

この因果関係を理解することで、日本史の内容がとてもスムーズに頭に入るようになります!

どうしてこの出来事が起こったのか?という理由を考える癖をつけましょう!

時系列で理解する!

最後は出来事を時系列で並べてみましょう。

この時、ある程度まとまったカテゴリでそれぞれ年表を作ることをオススメします。

徳川家康について覚えたい場合は、徳川家康が1542年に生まれてから1616年に病死するまでの関連する出来事。

開国までの流れを覚えたい場合は、1806年の文化の薪水給与令から1854年に日米和親条約を結ぶまでの関連する出来事だけをまとめて年表を作ります。

年号は覚えられるに越したことはありませんが、覚えられなければ無理に覚える必要はないと思います。

そして、大事なのは、ステップ3でもやった因果関係を再度確認することです。この出来事があったから、この出来事が起こったんだなという具合に。

これが結果的に、時系列で理解するということに繋がるからです。

ここまでやると、日本史はもはや丸暗記ではなく、お話を読むようにすればスムーズに頭に入ってくる科目かもしれないと感じられるようになってくるはずです。

ちなみに、ここまでの作業はノートに書いたりすれば復習もできて良いのですが、以前に紹介した魔法の道具を使った勉強法をすれば、さらに覚えやすくなると思います。

まだ見ていない方は是非この記事も見てみてください!

実際に問題を解いてみよう!

ここまで、日本史を勉強するためのコツを4つ紹介してきましたが、ただ試験範囲の用語を覚えたいだけなのに、因果関係や時系列の把握なんて必要なのか?と思った人もいるかもしれません。

そのため、最後に、実際に問題を解いて、これらのステップの重要性を確認していきましょう。

実際の試験でも、次のような形式の問題が出ることがあると思います。

Q.次のA~Cの出来事を古い順で並べなさい。

A.鎮西探題を設置

B.六波羅探題を設置

C.文永の役

どうでしょう、皆さんは解けましたか?(もし、まだ学校で習っていない範囲だったら解説をサラッと読んでください。)

このような形式の問題は「年号を丸暗記していなければ無理でしょ」と思っている人もいるかもしれません。

実際、年号を丸暗記していたら年号順に並び替えるだけなので楽勝ですが、年号を覚えていなくても、この問題は解くことができます。

では、解説していきましょう。

この問題のAの鎮西探題とは、西国警備と九州の統治強化のために鎌倉幕府が博多に設置した機関です。

そして、Cの文永の役とは、鎌倉時代後期に、フビライ=ハンが建国した元という国が日本の博多湾に攻めてきた出来事で、俗に言う蒙古襲来(元寇)です。

では、何故鎮西探題が置かれたのかというと、蒙古襲来で九州などの西国の警備を強化する必要があったからです。

この因果関係を理解していれば、年号が分からなくてもC→Aという時系列順になるということが分かります!

最後に、Bの六波羅探題とは、朝廷の監視や京都の警備を行うために鎌倉幕府が京都に設置した機関です。

これは承久の乱という朝廷側の反乱を幕府が鎮圧した後に設置されたもので、鎌倉時代初期に、幕府の朝廷に対する優位が確立した出来事です。

そのため、幕府政治が確立された鎌倉時代後期の蒙古襲来よりも前の出来事であると分かります。

よって、この問題の答えは、B→C→Aとなります。

このように、因果関係や大体の時系列を把握すると、実際に試験で問題を解く際にも役立つんです!

まとめ

最後に、ここまで学んできた日本史の学習ポイントを整理しておきましょう。

- 人間関係を整理する!

- それぞれの人物を詳しく掘り下げる!

- 因果関係を押さえる!

- 時系列で理解する!

日本史は覚えなければいけないことがたくさんありますが、丸暗記の科目ではありません!

何千年、何万年にも渡る壮大なストーリーを味わえる楽しさ、面白さが少しでも感じられるように、是非これらのポイントを押さえて勉強してみてください!

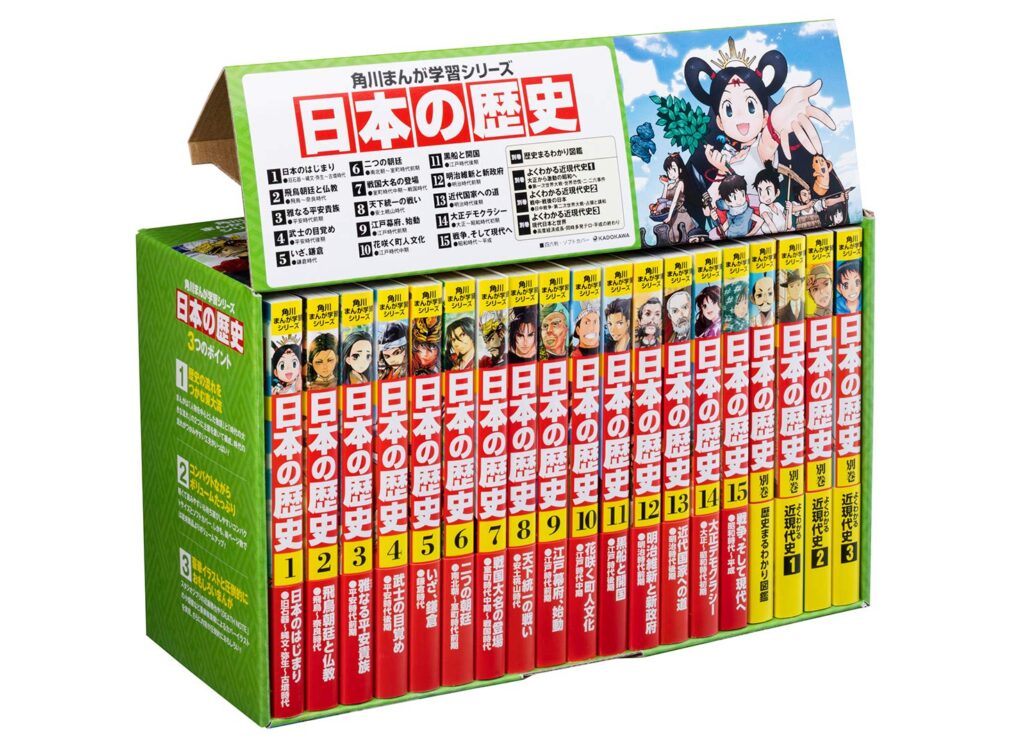

ちなみに、ストーリーで理解するという意味では、日本史の漫画を読むのも非常にオススメです!

私も学生時代に日本史の漫画をよく読んでいました。

今回は自分の大好きな日本史のアピールタイムだったので、つい力が入ってしまいました。

この記事を読んで、日本史が苦手もしくは嫌いだった人達が、少しでも日本史を面白いと思ってくれたら本当に嬉しいです。