羅針盤・航海術・帆船。

航海に必要なものすべてを手に入れたヨーロッパ人達。

彼らが去り際に放った一言は、人々を海へ駆り立てた。

「富や香辛料か?欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた!」

男達は、新大陸を目指し、夢を追い続ける。

世はまさに、大航海時代!

はい、茶番はここまでにして今回は大航海時代の解説をしていきたいと思います。

大航海時代が始まった背景や人物名・開拓された航路などをしっかり整理していきましょう!

この講座の難易度は★★★☆☆です。

大航海時代の背景

大航海時代は、15世紀中頃から17世紀の中頃にかけて、ヨーロッパ人達がインド洋や大西洋地域への大規模な航海を行った時代です。

この大航海時代が始まった原因には様々な要因がありますが、代表的なものは以下の4つです。

東洋地域への高い関心

十字軍の進軍以来、東洋の知識がヨーロッパの方に入ってくることも増え、東西交流・交易も活発になります。

また、マルコ・ポーロがアジア諸国を旅行したことを記した『東方見聞録(世界の記述)』*¹によって東洋地域への関心が高まっていました。

*¹この本で日本が「黄金の国ジパング」として紹介されていたことは有名ですが、実際にマルコは日本に訪れたわけではなく、あくまで中国で聞いた噂話としての紹介でした。

科学技術の発達

羅針盤の改良、カラック船・カラベル船などの帆船の開発などの科学技術が発達したことで遠洋航海が可能になります。

また、イタリアの学者トスカネリらは地球球体説を主張して世界地図を作製します。

しかし、初期の大規模な航海では、ビタミンC不足が原因で発症する壊血病を始めとした病気による死者も非常に多かったです。

こうした航海術や壊血病については「遠洋航海術 – 世界史の窓」に詳しく書いてあったので、興味のある人はこちらのサイトを一度見てみると良いと思います。

新たな交易ルート獲得の必要性

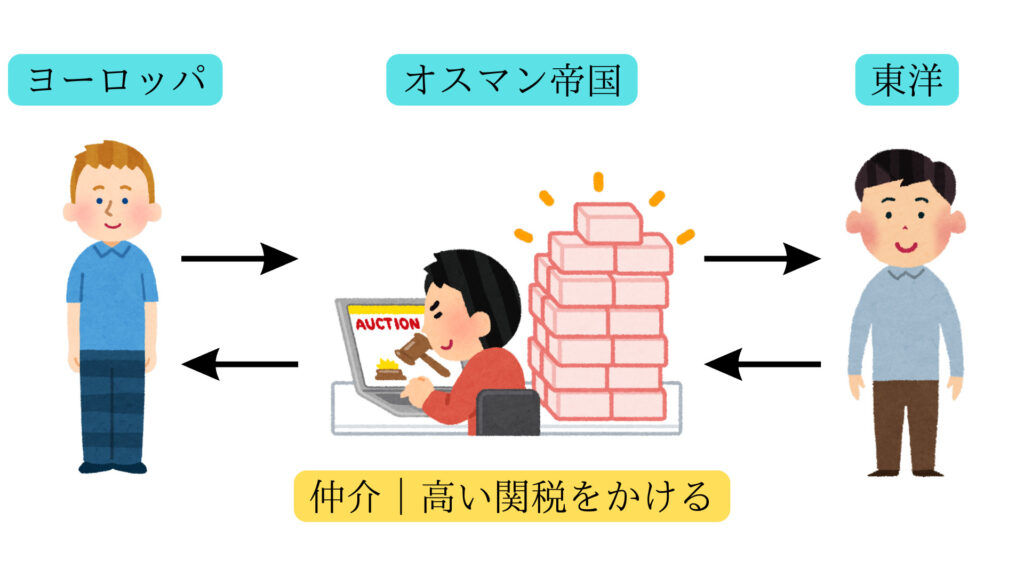

1453年に東ローマ帝国(ビザンツ帝国)がオスマン帝国に滅ぼされ、オスマン帝国は地中海交易を支配するようになります。

地中海交易を支配したオスマン帝国は、東洋との交易を仲介して高い関税をかけていました。

分かりやすいように現代で例えると、オスマン帝国が転売屋でヨーロッパと東洋の交易に割って入っているイメージです。

特に東洋から入ってくる香辛料は、ヨーロッパでは高値で取り扱われたので、利益を追求するヨーロッパの人達は、オスマン帝国を経由しない交易ルートを獲得する必要があったわけです。

キリスト教布教活動の興隆

当時は、レコンキスタ*¹の進行や宗教改革によって弱体化したキリスト教の旧教徒(カトリック)がイエズス会を結成するなどキリスト教の布教活動熱が高まった時期でもあります。

こうした背景があったため、キリスト教を布教するための新天地や新たな航路を開拓する必要があったわけです。

*¹レコンキスタ…日本語で国土回復運動とも訳される、キリスト教国家によるイベリア半島の再征服。

711年にイスラーム勢力のウマイヤ朝がイベリア半島を侵略して支配するようになったことへの反撃であり、1492年にスペイン王国がナスル朝のグラナダを陥落するまで続いた。

各国の航海による成果

大航海時代はポルトガルやスペインを中心としてヨーロッパの多くの国が、探検隊を派遣して新航路の開拓などに尽力しています。

今回は代表的な成果を次の3つに分けて紹介していきます。

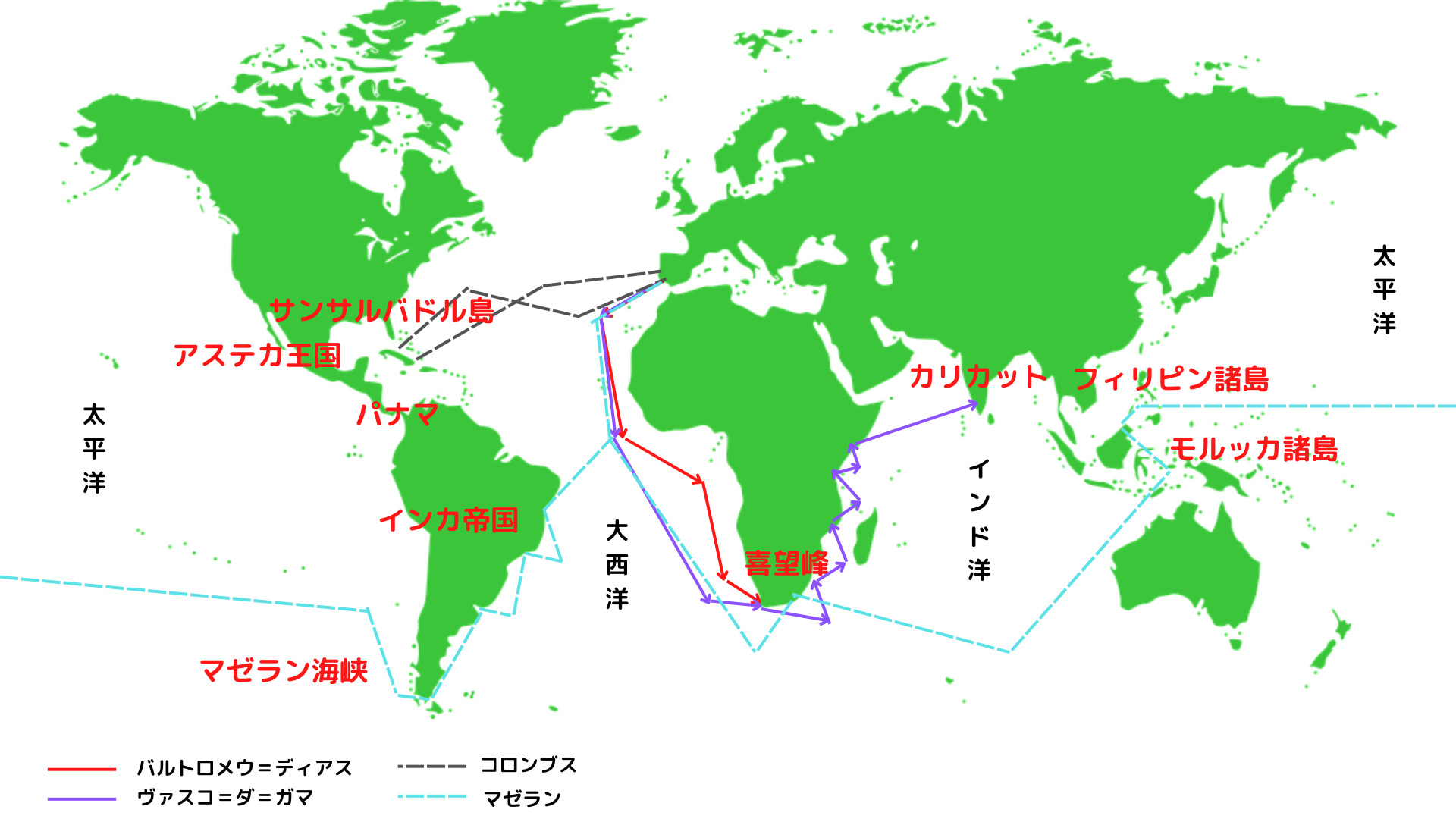

インド航路開拓

ポルトガル王国の王子だったエンリケ(航海王子)は、15世紀頃に探検隊を継続的に派遣し、アフリカ大陸の南西へと進出する足掛かりを作ります。

その後、ポルトガル国王ジョアン2世は新航路開拓のためにバルトロメウ=ディアスにアフリカへの航海を命じます。

命じられたディアスは、1488年にアフリカ南端の喜望峰(嵐の岬)に到達し、インド航路開拓への大きな一歩を踏むことに成功します。

そして1498年、喜望峰を越えてヴァスコ=ダ=ガマが遂にカリカットに到達したことでインド航路の開拓に成功します。

これによってポルトガルは、ゴアを拠点に香辛料などの取引をオスマン帝国を経由せずに行うことができるようになったわけですね。

このように、インド航路の開拓に関わった主要人物は全員ポルトガル人でした。

新大陸発見

ポルトガルがインド航路を開拓していた一方で、スペインは大西洋を越えて西インド航路を開拓しようとします。

西インド航路を開拓しようとしていたコロンブスは最初、ポルトガルに西インド航路開拓のための航海援助を嘆願します。

しかし、アフリカ経由の航路開拓が進んでいたポルトガルは、コロンブスの成功報酬要求が高すぎたのもあってこの申し出を拒否します。

そこで、次にコロンブスはスペインに援助を申し出て、紆余曲折がありながら丁度グラナダの陥落によって国土回復運動が完了したこともあって、スペインはこの申し出を受け入れます*¹。

そうして航海に出たコロンブスは1492年に西インド諸島のサンサルバドル*²へと到達します。

コロンブスはこの場所をインドと勘違いし、島民をインディオ(インディアン)と呼びます。

これに負けじとポルトガルのカブラルも1500年にブラジルに、イタリア人航海士のカボットもイギリスの命で航海をし1497年に北アメリカ大陸のニューファーランド島*³などに到達するなどの成果を上げています。

そして、イタリア人航海士のアメリゴ=ヴェスプッチ*⁴が1497年から1504年までの期間に南アメリカ大陸を4回探検してこの場所が新大陸であることを確認したわけです。

*¹特に女王のイサベル(1世)の援助が大きいものでした。

*²サンサルバドルは現在のバハマにあたり、西インド諸島は南北アメリカ大陸の間にあるカリブ海のあたりです。

*³ニューファーランド島は現在のカナダにあり、名前の意味は「新しく見つかった土地」です。

*⁴アメリゴは1503年に論文『新世界』を刊行し、南アメリカ大陸が新大陸であることを発表しました。

世界周航達成

スペインの探検家であるバルボアはパナマ地峡を横断して1513年に太平洋*¹まで到達します。

その後ポルトガル出身の航海者マゼランは、スペインの命を受けて1519年に世界周航に出発し、南アメリカ南端のマゼラン海峡を通過して、その後太平洋を横断してフィリピンまで到達します。

しかし、マゼランはフィリピン住民の争いに加勢し、フィリピンのセブ島対岸のマクタン島の首長ラプラプとの戦いで戦死してしまったのです。

その後残されたマゼランの部下達が史上初の世界周航を1522年に達成し、トスカネリらが主張してきた地球球体説を実証してみせました。

このように、マゼラン自身は世界周航の道半ばで亡くなっていて世界周航は達成していませんが、その世界周航達成への功績の大きさからこうして世界史の教科書に名前が残っているわけですね。

*¹太平洋をバルボアは「南の海」、マゼランは「平和な海」と言いました。

ポルトガルとスペインの折衷

こうして新航路や新大陸の発見がされた一方で、それによる利益をめぐって争いが白熱化します。

そこで、コロンブスの新大陸発見を機に、1493年にローマ教皇アレクサンデル6世はポルトガルとスペインの勢力を分けるための教皇子午線を設定し、翌1494年にはポルトガルとスペインの間でトルデシリャス条約を締結します。

しかし、トルデシリャス条約で設定された分界線は大西洋方面のみで、東方の方には分界線が存在しなかったためにモルッカ問題と呼ばれる問題が起きてしまいます。

それを解決するために1529年にはサラゴサ条約を締結したわけです。

アメリカ大陸征服

ヨーロッパの国々にとっては新大陸だったアメリカ大陸ですが、既に先住民達が暮らしていました。

しかし、そこにある富を略奪するためにヨーロッパの国々はアメリカ大陸を征服していきます。

まず、スペイン出身のコンキスタドール*¹、コルテスは1521年にアステカ王国を征服します。

同じくスペイン出身のコンキスタドール、ピサロはバルボアのパナマ遠征に同行した後、1533年にインカ帝国を征服します。

その後スペイン人達は、先住民の金や銀を略奪し、ポトシ銀山*²のような鉱山は、エンコミエンダ制*³によって先住民のインディオの人達に強制労働させて採掘を行っています。

こうした征服や過酷な強制労働によってインディオの人口は著しく減少することになり、長い年月を経て人口は征服前の1割以下へとなってしまったのです。

しかし、スペイン人のアメリカ大陸におけるこのような非道徳的な行いを、スペイン出身のドミニコ会修道士ラス=カサスのように強く批判する人達もいたことは忘れていけません。

*¹コンキスタドールはスペイン語で征服者を意味する言葉です。

コンキスタドールの活動にはスペイン国王の勅許が必要でしたが、援助はほとんどなく、一種の私兵部隊でした。

それでも先住民の国を征服できた理由として一番大きいのは科学技術の差でした。

裸で石槍装備の兵士と甲冑装備の騎馬兵では戦力差が全く違いますからね。

*²ポトシ銀山は現在のボリビアに位置している鉱山で、1987年には世界遺産にも登録されましたが、エンコミエンダ制による強制労働の負の世界遺産だと言われることもあります。

*³スペイン王室がスペインから入植してきた人々に一定数のインディオを委託(エンコメンダール)して支配するという一種の奴隷制度。

価格革命と商品革命

アメリカ大陸の方から大量の銀がヨーロッパに流入したことで貨幣価値が下落し、インフレが起きます。

これによって定額地代で収入を得ていた封建領主達が没落していき、農民の地位が上昇することになります。

これを価格革命と言います。

また、地中海を経由しなければならない東方貿易からインド航路開拓によるアジア貿易が行われるようになり、アメリカ大陸の発見もあって大西洋貿易が商業の中心へと変わっていきます。

これを商品革命と言います。

このように大航海時代の成果はそれまでの世界情勢を大きく変化させたわけです。

まとめ

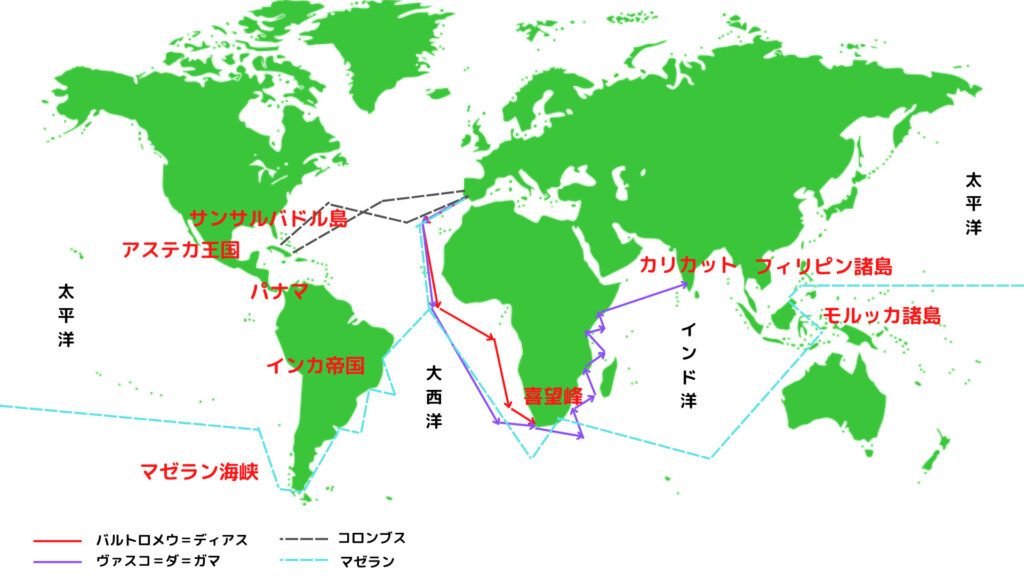

それでは、今回勉強してきた大航海時代について図や年表を使ってまとめていきましょう!

自作の図なので多少お見苦しいところがあるかもしれませんが、最低限の地理関係を理解するのには役立つはずです。

次は年表でまとめていきましょう。

今回は年表にどこの国の探検隊が発見したのかを付け加えています。

| 1453年 | オスマン帝国がビザンツ帝国を滅ぼす | |

| 1488年 | バルトロメウ=ディアスが喜望峰到達 | 葡 |

| 1492年 | スペイン王国がグラナダを陥落させる →レコンキスタ(国土回復運動)の完了 | |

| コロンブスがサンサルバドル島に到達 →新大陸の発見 | 西 | |

| 1493年 | ローマ教皇アレクサンデル6世が 教皇子午線を設定 | |

| 1494年 | トルデシリャス条約 →ポルトガルとスペインの分界線を設定 | |

| 1497年 | カボットがニューファーランド島に到達 | 英 |

| アメリゴ=ヴェスプッチが1504年までに 南アメリカ大陸を4回探検 →新大陸であることを確認 | 西 | |

| 1498年 | ヴァスコ=ダ=ガマがカリカットに到達 →インド航路開拓 | 葡 |

| 1500年 | カブラルがブラジルに到達 | 葡 |

| 1503年 | アメリゴ=ヴェスプッチが『新世界』刊行 | |

| 1513年 | バルボアが太平洋に到達 | 西 |

| 1519年 | マゼランが世界周航への航海に出発 | 西 |

| 1521年 | コルテスがアステカ王国を征服 | 西 |

| 1522年 | マゼランの部下が世界周航を達成 | 西 |

| 1529年 | サラゴサ条約 →モルッカ問題の解決が目的 | |

| 1533年 | ピサロがインカ帝国を征服 | 西 |

こう見るとポルトガルとスペインが大航海時代に中心的な役割を果たしていたことがよく分かりますね。

そのため、復習の際にはポルトガルとスペインでそれぞれの年表を作って整理するのも良いかもしれません。

一通り学習が終わった後はこちらの問題を解いて知識の定着を確認してみましょう!