今回からは16世紀~17世紀のユグノー戦争や三十年戦争をはじめとした宗教戦争についてまとめていきます。

宗教改革の時のように読みやすさを重視して、前編と後編に分けての解説となります。

今回の前編ではユグノー戦争について解説していくので、因果関係や人物関係を整理しながら勉強していきましょう!

前回解説した宗教改革の内容を押さえた上で見ていくとより理解が深まると思いますので、先にこちらの記事を読むことをオススメします!

特にカルヴァン派が今回の重要なキーワードです!

この講座の難易度は★★★☆☆です。

背景

新教弾圧の流れ

フランスではルターの宗教改革が始まった当初は、当時起こっていたイタリア戦争などの政治的理由から新教(プロテスタント)に対しては比較的寛容な態度が取られていました。

しかし、1534年の檄文事件*¹をきっかけに、ヴァロワ朝のフランソワ1世は新教への弾圧を強めます。

これによって、カルヴァンをはじめとした多くの新教徒が国外に亡命または処刑されることになります。

新教弾圧の流れは、1547年にフランソワ1世の子であるアンリ2世の代になっても変わらず、激しさを増していきます。

一方、スイスのジュネーブで改革を始めたカルヴァンの思想はフランスでも次第に浸透していき、厳しい弾圧の中でもフランス内のカルヴァン派は後にユグノー*²と呼ばれるほど大きな勢力となっていったわけです。

*¹フランスの各都市、果てはフランソワ1世の寝室の扉に至るまでカトリックや教皇のミサなどを批判する内容の文書が張られた事件。

*²ユグノーというフランス内のプロテスタントに対する呼称は、元々カトリック側から見たプロテスタントに対する蔑称でした。

新教と旧教の対立深化

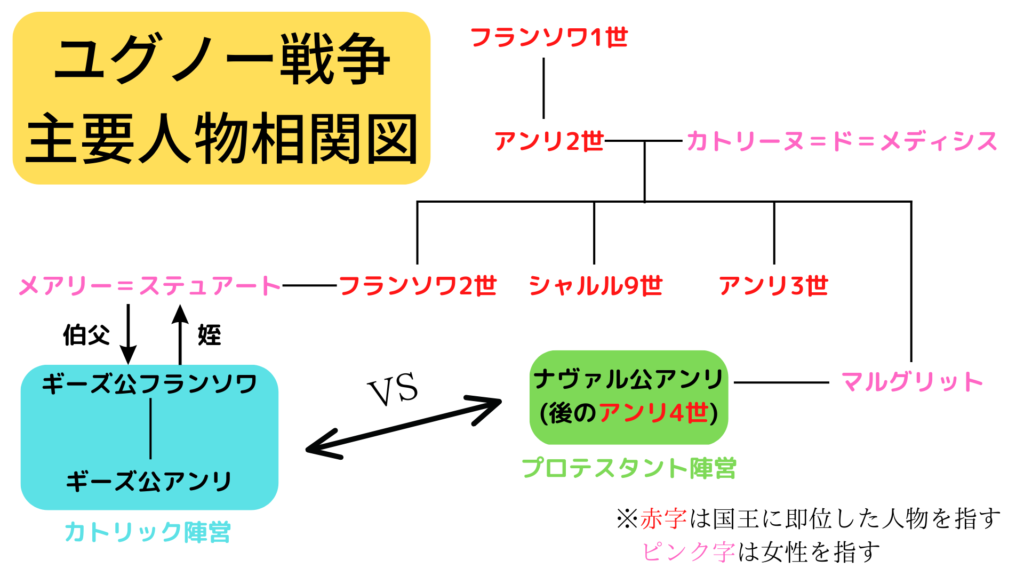

アンリ2世が不慮の事故で負った傷によって死去すると、子のフランソワ2世が1559年に即位します。

しかし、フランソワ2世は病弱であり、且つ即位時の年齢は15歳とまだ若かったため、政治的な指導力を発揮できる状態ではありませんでした。

そこで、王妃であったスコットランド女王のメアリー=ステュアートの外戚であり、イングランドからカレー*¹を奪還する際にも活躍したギーズ公フランソワがしばらく実権を握ることになります。

ギーズ公フランソワは熱心なカトリック教徒であったため、プロテスタントに対する弾圧を更に強め、新教と旧教の対立を深化させましたが、即位1年程でフランソワ2世が病死したことで、実権を失います。

*¹カレー…食べ物のカレーではもちろんありません。

百年戦争の際にイングランドに奪われたフランス北部の都市です。

百年戦争終結の際にフランスが唯一取り戻せなかった場所でしたが、イタリア戦争中にギーズ公フランソワが奪還し、イタリア戦争の講和条約である1559年のカトー=カンブレジ条約で正式にフランス領に戻りました。

ユグノー戦争の始まり

フランソワ2世の後は弟のシャルル9世*¹が即位し、母親のカトリーヌ=ド=メディシスが摂政として実権を握ります。

カトリーヌは当初新教と旧教の融和を目指していましたが、これを面白く思っていなかったのが、ギーズ公フランソワをはじめとするカトリックの面々でした。

そして1562年、ギーズ公フランソワ*²が中心となってヴァシーで新教徒達を殺害するヴァシーの虐殺が契機となり、ユグノー戦争(~1598年)と呼ばれる内乱が始まったのです。

ユグノー戦争では新教と旧教が激しく対立しましたが、宗教戦争という一面だけでなく、国際問題やフランスの王位継承問題などの側面もあり、複雑な対立構造の下戦局は進んでいくことになります。

*¹シャルル9世が即位したのは彼が10歳ばかりの時であり、また彼も兄フランソワ2世と同じように病弱でした。

*²彼はユグノー戦争が始まった翌年の1563年にユグノーの襲撃によって戦死しました。

サンバルテルミの虐殺

カトリーヌ=ド=メディシスは新教と旧教の融和を図るため、シャルル9世の妹マルグリットとユグノーの首領でもあったブルボン家のナヴァル公アンリ(後のアンリ4世)の結婚を画策します。

しかし、これはコリニー提督*¹らユグノーを疎ましく思っていた旧教徒のカトリーヌの策謀であり、真の狙いはギーズ公アンリら旧教徒と共に結婚を祝うために集まったユグノーを皆殺しにすることでした。

1572年、この策謀は現実のものとなり、サンバルテルミの祝日*²に結婚を祝うためにパリに集まっていたユグノー達は、旧教側の襲撃を受けたことでコリニー提督をはじめとして数千人が殺される大事件となってしまったのです。

また、ナヴァル公アンリはカトリックに強制改宗させられ、宮廷に幽閉されることになります。

この事件をサンバルテルミの虐殺と言います。

しかし、宮廷に幽閉されていたナヴァル公アンリは1576年に宮廷からの脱出に成功し、プロテスタント陣営に合流・再改宗して再びユグノーの首領となります。

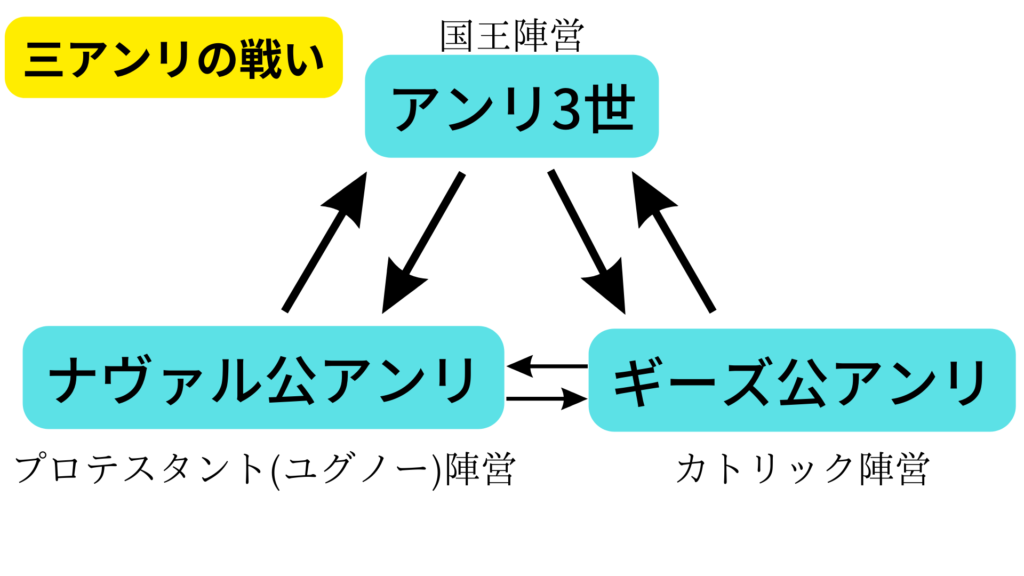

一方、国王陣営は1574年にシャルル9世の後を継いだ弟のアンリ3世*³、カトリック陣営はギーズ公アンリが中心となる三つ巴の様相となり、三アンリの戦いと呼ばれる泥沼状態となります。

*¹ユグノー側の中心人物の一人であり、イングランドやネーデルラント反乱軍との同盟とスペインとの開戦を主張したため、カトリーヌの反感を買いました。

*²サンバルテルミの祝日とは、新約聖書に登場する十二使徒の一人であるバルトロマイの聖名祝日(聖人の記憶日)であり、8月24日を指しています。

*³彼の暗殺後はブルボン家のアンリ4世が即位したため、ヴァロワ朝最後の王となりました。

ナントの王令(勅令)

三アンリの戦いと呼ばれる泥沼状態がしばらく続いた後、アンリ3世とギーズ公アンリが相次いで暗殺される事態となり、ナヴァル公アンリがアンリ4世としてフランス国王に即位します。

アンリ4世は数々の戦役の後、1593年に国内統一のために自らカトリックへと改宗し、翌年の1594年にはパリへの無血入城を果たします。

その後、1598年にナントの王令(勅 令)を発布し、新教徒に旧教徒とほぼ同等の権利を与え、個人の信仰の自由を認めました。

これによって、30年以上続いたユグノー戦争は終結することになったわけです。

まとめ

まずは、ユグノー戦争の主要人物を相関図でまとめていきましょう!

国王陣営は情勢に応じてカトリックに肩入れしたり、プロテスタントに肩入れしたりしていました。

そのため、完全な中立というわけではなく、国王陣営の中でもカトリック派とプロテスタント派に分かれていたなど、複雑な対立構造でした。

それでは、次はユグノー戦争の経過を年表でまとめていきましょう!

| 1534年 | 檄文事件 →フランソワ1世は新教への弾圧を強化 →カルヴァンら新教徒は亡命または処刑された |

| 1547年 | アンリ2世が即位 |

| 1559年 | カトー=カンブレジ条約 →イタリア戦争が終結・カレーを奪還 |

| フランソワ2世が即位 →ギーズ公フランソワがしばらく実権を握る | |

| 1560年 | シャルル9世が即位 →母のカトリーヌ=ド=メディシスが摂政 |

| 1562年 | ユグノー戦争(~1598年) →ヴァシーの虐殺が契機 |

| 1563年 | ギーズ公フランソワがユグノーの襲撃で戦死 |

| 1572年 | サンバルテルミの虐殺 →カトリーヌ=ド=メディシスが首謀 →コリニー提督ら新教徒数千人が殺害される →ナヴァル公アンリは強制改宗&幽閉 |

| 1574年 | アンリ3世が即位 |

| 1576年 | ナヴァル公アンリが宮廷を脱出し、 プロテスタント陣営に合流・ユグノーの首領に →三アンリの戦い |

| 1589年 | ナヴァル公アンリがアンリ4世として即位 →アンリ3世やギーズ公アンリの暗殺がきっかけ |

| 1593年 | アンリ4世が自らカトリックに改宗 |

| 1594年 | アンリ4世らがパリへ無血入城を果たす |

| 1598年 | ナントの王令(勅令) →個人の信仰の自由を認める 新教徒に旧教徒とほぼ同等の権利を与える →ユグノー戦争の終結 |

後編の三十年戦争については、こちらの記事で解説しています。

今回の講座で身に付いた知識の確認をこちらの問題で行いましょう!