今回はイギリスの市民革命②として王政復古・名誉革命について解説していきたいと思います。

前回のピューリタン革命についてはこちらの記事にまとめてあります。

この講座の難易度は★★★☆☆です。

王政復古

クロムウェルの死後、長老派が王党派と結び付き、チャールズ1世の息子であったチャールズ2世に対して議会の尊重を約束させた上で即位を要請し、1660年に即位します。

これによって再び王政が復活することになります(王政復古)。

チャールズ2世の治世

第2次イギリス=オランダ戦争

チャールズ2世は海外進出を更に進め、1664年には北アメリカのオランダの植民地であったニューアムステルダムを占領し、ニューヨークへと改称しました。

これが原因となって、翌年の1665年には第2次イギリス=オランダ戦争(~67)が始まります。

戦況は前回の第1次イギリス=オランダ戦争の反省を活かして海軍の増強に力を入れたオランダ軍優勢で進んでいきました。

しかし、1667年にフランスとスペインの間で南ネーデルラント継承戦争が始まり、フランスの侵攻に脅威を感じたオランダはイギリスとの協力・講和へと方針転換し、1667年に第2次イギリス=オランダ戦争は終結します。

ロンドン大火

1666年にパン屋のかまどからの出火が原因となってロンドン大火が起こってしまいます。

この大火によってロンドン市内の8割以上が焼失してしまいましたが、この原因は当時主流だったのが木造建築であったことや街路が狭い密接した街構造にあると言われています。

これ以降、ロンドンでは木造建築が禁止され近代的な都市へと復興・発展していくのです。

ドーヴァーの密約

議会と対立していたチャールズ2世は1670年にフランスのルイ14世とドーヴァーの密約を結びます。

これはフランスから資金援助を受ける代わりに、オランダの占領を狙っていたイギリスに加勢することを約束した密約で、チャールズ2世の独断によって行われたものでした。

この密約に基づいて1672年から始まったオランダ侵略戦争とほぼ同時に第3次イギリス=オランダ戦争(~74)を開始します。

しかし、議会との対立や財政難の影響で2年後には講和して戦争は終結することになったのでした。

審査法と人身保護法

チャールズ2世は最初こそ議会の尊重を受け入れる姿勢でしたが、徐々にカトリックを重視する専制政治を展開していきます。

これに反発した議会は1673年に審査法を制定します。

審査法の審査は宗教の審査を意味していて、公職就任者を国教徒に限定し、カトリックを排除するための法律でした。

また、1679年には人身保護法を制定し、法律に依らない不当な逮捕を禁止し、専制政治に対抗します。

名誉革命

トーリ党とホイッグ党

チャールズ2世には後嗣がいなかったため、当時から議会では王位継承について対立していました。

チャールズ2世の弟のジェームズの即位が有力視されていましたが、彼はカトリック教徒であったため、王位継承について対立した議会は以下の2つの党派を形成していきます。

- トーリ党(後の保守党)

→ジェームズの即位に賛成

国教徒優遇

- ホイッグ党(後の自由党)

→ジェームズの即位に反対

新教徒擁護

結果的には王位継承が認められれて、1685年にチャールズ2世が崩御した際に、ジェームズがジェームズ2世として即位することになります。

名誉革命

即位後のジェームズ2世は前王であるチャールズ2世以上にカトリック優遇の反動政治を行います。

当然、これは議会を始めとした多くの国教徒や新教徒の不満を募らせることになりました。

そして、後嗣となる男児がいなかったジェームズ2世に男児が生まれたことで、反動政治の継続を予期した議会は遂に行動を起こします。

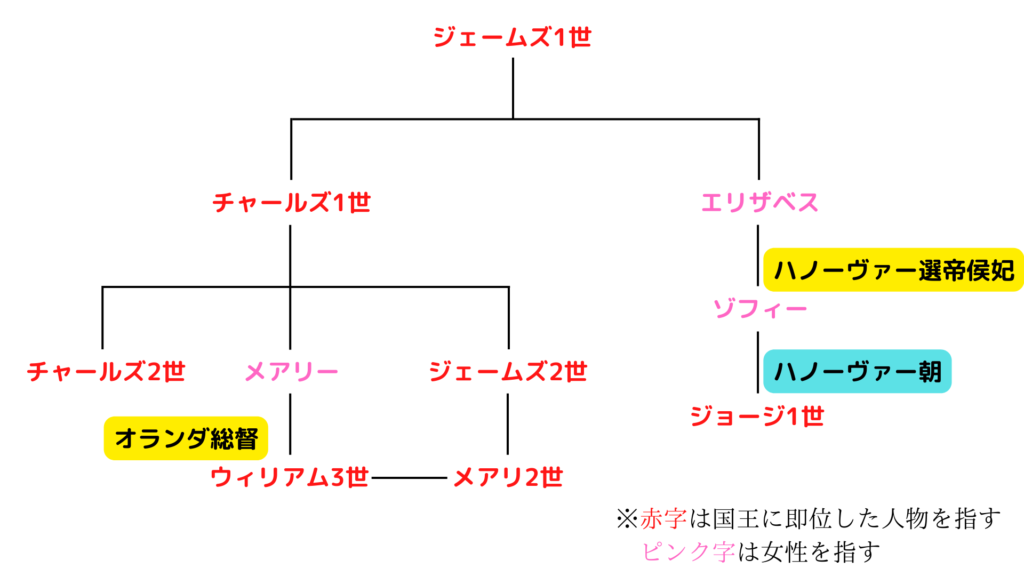

1688年に議会は、ジェームズ2世の娘であった新教徒の王女メアリとその夫のオランダ総督、オラニエ公ウィレム3世を国王として招き、不利を悟ったジェームズ2世はフランスへと亡命したのです。

この国王の交代に伴って武力闘争(流血沙汰)がなかったため、この出来事を名誉革命と言います。

招かれたウィレム夫妻はそれぞれウィリアム3世・メアリ2世として1689年に共同即位*¹し、議会の『権利の宣言』*²を受け入れます。

これによってオランダとイギリスの同君連合が形成され、1702年にメアリ2世の妹のアンが女王として即位するまで続いたのです。

*¹最初はメアリだけの即位が望まれていましたが、夫妻が共同での即位を望んだため、共同即位になりました。

*²『権利の宣言』は権利の章典の前身となったものです。

ウィリアム3世とメアリ2世の治世

権利の章典

1689年、議会は『権利の宣言』を改めて成文化し、『権利の章典』として制定します。

この『権利の章典』は議会主権を規定したものであり、イギリスの立憲君主制の基礎となりました。

イングランド銀行設立

1694年、イギリスの中央銀行としてイングランド銀行が設立されます。

これは1688年から始まったフランスとの間で始まったファルツ(継承)戦争の戦費調達のための国債発行を行うために設立されたものでした。

このイングランド銀行は後に世界の金融界において大きな力を持つほど発展していくことになります。

王位相続(継承)令

ウィリアム3世とメアリ2世の間には子宝が恵まれませんでした。

将来王位継承に問題が起こると予期したウィリアム3世は1701年に王位相続(継承)令を出します。

これは王位を継承できるのを「ステュアート朝の国教徒に限定する(=カトリック教徒は王になれない)」という内容であり、これに基づいてメアリ2世の妹のアンが1702年に女王に即位することになります。

ハノーヴァー朝の成立

アン女王は流産と死産を繰り返し、生まれた子供も皆早逝してしまっていたため、次期国王の継承問題が起こります。

ここで注目されたのが王位相続(継承)法の条件に唯一適合するジェームズ1世の孫であり、ハノーヴァー選帝侯*¹の妻であったゾフィーでした。

しかし、アン女王の崩御に先だってゾフィーは亡くなってしまったため、ゾフィーの息子であったジョージ1世が国王として招かれ、1714年に即位します。

これによってステュアート朝が断絶し、ハノーヴァー朝が成立したのです。

*¹神聖ローマ帝国の領邦君主の一人です。

ハノーファーと表記される場合もありますがこれはドイツ語読みです。

ウォルポール内閣の成立

国王に迎えられたジョージ1世でしたが、ドイツ生まれで英語もほとんど話せなかったため、イギリスの政務は議会に任せていました*¹。

これによってイギリスの政党政治が発展していき、1721年にはホイッグ党のウォルポールが内閣を組織します。

ウォルポールが政権を担っていた時期は1742年までの約21年間にも及び、最後には議会の反対派が多数を占めたため、辞職することになります。

これによって、議会の多数派が内閣を組織し、その内閣は議会に責任を負うという責任内閣制が成立したのです。

*¹こうした状況を指して「王は君臨すれども統治せず」とも言います。

まとめ

それでは、今回の内容を年表でおさらいしていきましょう!

| 1660年 | 王政復古 →チャールズ2世が即位(~85) |

| 1664年 | 北アメリカのニューアムステルダムを占領 →第2次イギリス=オランダ戦争の原因になる |

| 1665年 | 第2次イギリス=オランダ戦争(~67) |

| 1666年 | ロンドン大火 |

| 1667年 | 南ネーデルラント継承戦争(~68) |

| 1670年 | ドーヴァーの密約 |

| 1672年 | 第3次イギリス=オランダ戦争(~74) →ドーヴァーの密約に基づき、フランスの オランダ侵略戦争とほぼ同時に開戦 |

| 1673年 | 審査法 →公職就任者を国教徒に限定 |

| 1679年 | 人身保護法 →法律に依らない不当な逮捕の禁止 |

| 1685年 | ジェームズ2世が即位(~88) |

| 1688年 | 名誉革命(~89) →ジェームズ2世はフランスへ亡命 オラニエ公ウィレム3世と妻メアリを 国王として招き入れる |

| 1689年 | 権利の章典 →議会主権を明確化 |

| ウィリアム3世とメアリ2世が共同即位 →オランダとイギリスの同君連合(~1702) | |

| 1694年 | イングランド銀行創設 →対フランス戦争の戦費調達が目的 |

| 1701年 | 王位相続(継承)令 →王位の継承をステュアート朝の国教徒に限定 |

| 1702年 | アン女王が即位(~14) |

| 1714年 | ジョージ1世が即位(~27) →ハノーヴァー朝が成立 |

| 1721年 | ウォルポール内閣成立(~42) →責任内閣制の成立 「国王は君臨すれども統治せず」 |

イギリスの市民革命は王と議会、国教徒・旧教徒・新教徒の対立に注目して整理していきましょう。

特に今回扱った王位継承の時、多くは候補者の宗教が問題になっています。