世界恐慌は、世界史では必ず習う大きな出来事の一つです。

しっかりと覚えていなければいけない大事な出来事ですが、世界恐慌に対しての各国の対応の違いや世界恐慌が起こった理由、影響などを全て整理するのは中々に大変です。

そこで、この記事では、世界恐慌についての解説講座をしていきたいと思います。

まだ整理できてない人はもちろんのこと、既に整理できているという人も復習のつもりで見て頂けたら嬉しいです。

この講座の難易度は★★★☆☆です。

世界恐慌の経緯

まずは、世界恐慌が起こった経緯を見ていきましょう。

第一次世界大戦で主戦場となったヨーロッパの経済は大きな打撃を受けていました。

その最中に、アメリカは連合国に対して多額の貸付を行うことで、純債務国から純債権国へと転じていたのです。

戦争が終わって1920年代に入ってからも、復興するヨーロッパの経済に対して投資の拡大を続けることで、世界経済に対して強い影響力を持つようになります。

つまり、当時の世界経済がアメリカの経済に対して強く依存する状態になっていたのです!

一方、アメリカ国内では住宅・自動車・ラジオ・洗濯機などの耐久消費財の需要が増し、大量生産・大量消費の時代に入っていました。

同時期にはこの好況に合わせて株式投資のブームが起こり、1920年代のアメリカ経済は「永遠の繁栄」と言われるほど好調でした。

しかし、1920年代後半には、過剰生産、過剰投資の状態に陥り、一部の投資家達は次第にこの異常な状況に気付き、株の投げ売りを始めたのです。

この投資家達の中には、後の第35代アメリカ大統領ジョン・F・ケネディの父であるジョセフ・P・ケネディもおり、彼は「ウォール街で靴磨きをしていた少年までが株式取引をしているのを見て、株式市場の危機を察した」として恐慌前に株を投げ売りしていたため、ほとんど被害を受けなかったという有名なエピソードもあります(ただし、この靴磨きの少年の話は作り話という説が濃厚)。

やがて、株価は大天井に達し、一気に売りの動きが加速、1929年10月24日にニューヨークの株式市場(ウォール街)で遂に株価の大暴落が起こり、これを発端に世界恐慌が起こってしまいます。

ちなみに、この10月24日が木曜日であったことから、この日を「暗黒の木曜日」とも言います。

この恐慌の影響はアメリカだけに止まらず、アメリカの経済に依存していた世界経済全体へと広がってしまったのです。

アメリカの対応:ニューディール政策

まずは、世界恐慌の発端となったアメリカの対応から見ていきましょう。

アメリカでは、フランクリン・ローズヴェルト大統領主導の下、ニューディール政策(新規まき直し政策)が行われました。

ニューディール政策の大きな特徴は、それまでの市場に全てを委ねる古典的な経済学の考え方ではなく、国家が積極的に経済に介入することで景気を調整する近代的な経済学の考え方に基づいていたということです。

ニューディール政策の代表的なものは次の4つです。

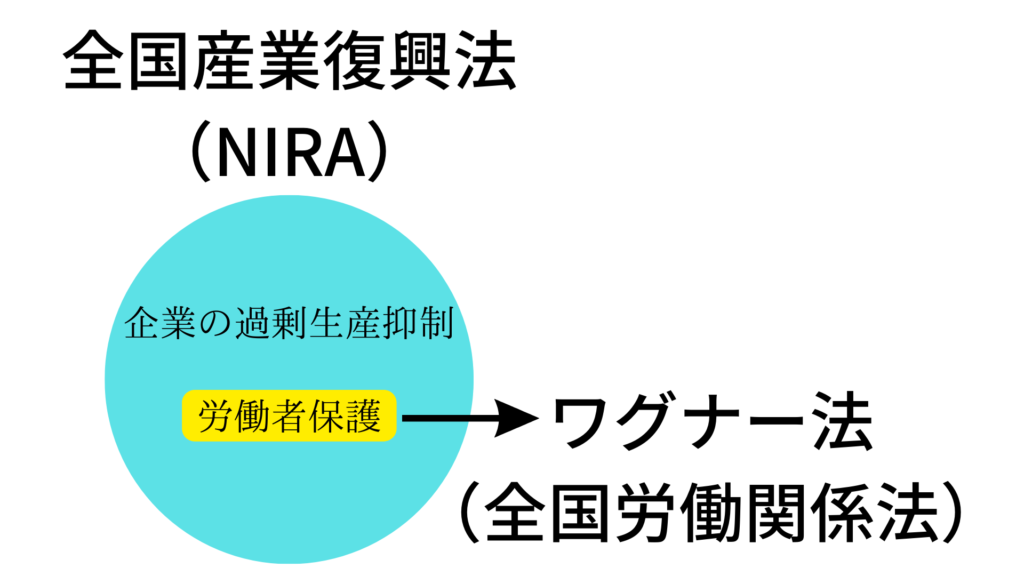

全国産業復興法(NIRA)とワグナー法(全国労働関係法)

全国産業復興法(National Industrial Recovery Act→NIRA)は、世界恐慌の原因の一因である企業の過剰生産を抑制するために1933年に制定された法律です。

また、労働者には団結権や団体交渉権を認め、労働時間の短縮や最低賃金の確保などの積極的な労働者保護を図りました。

しかし、この法律は制定からわずか2年後の1935年に、法律の内容が大統領の権限を超えていると最高裁に判断されたことから、違憲判決が下されて廃止となってしまいます。

このNIRAの内容から労働者保護の部分だけを改めて立法化したものがワグナー法(全国労働関係法)なのです。

ワグナー法によって労働者の権利が向上した一方で、失業率は高止まりとなり、結果的には失敗に終わってしまいます。

失業率が高止まりになった理由としては、最低賃金が引き上げられたことで、雇いきれなくなった大勢の労働者が解雇されてしまったことなどが挙げられます。

農業調整法(AAA)

世界恐慌が起こった原因の一因には、過剰生産による農産物の価格下落もありました。

そこで制定されたのが農業調整法(Agricultural Adjustment Act→AAA)です。

政府が生産を制限したり、過剰生産された農作物を買い上げたりすることで農産物の価格を安定させ、農民の救済を目指したわけですね。

テネシー川流域開発公社(TVA)

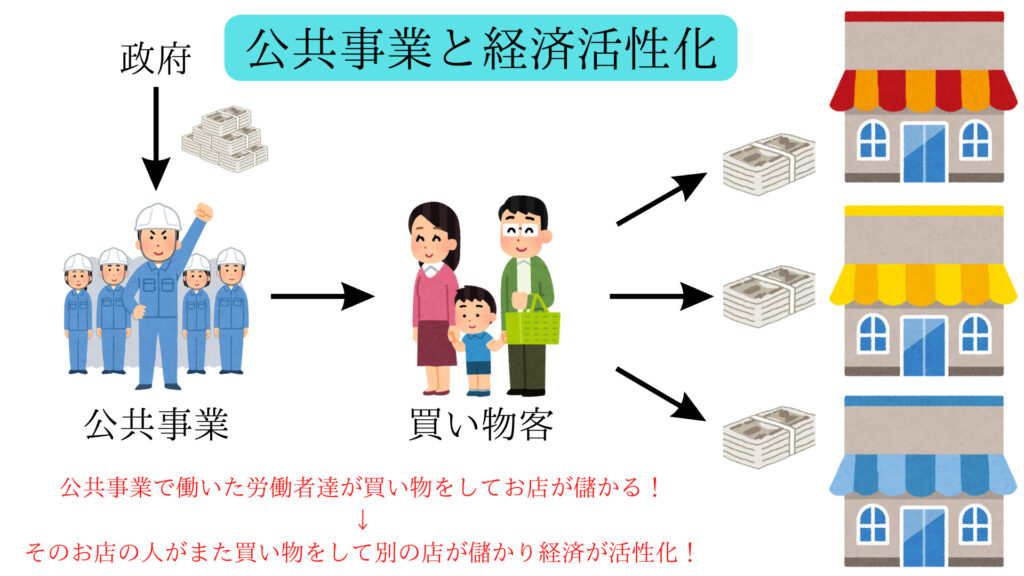

テネシー川流域開発公社(Tennessee Valley Authority→TVA)は、失業者対策のために行われた大規模な公共事業です。

世界恐慌によって大勢の失業者が出てしまったため、政府が公共事業を行うことで、その人達に職を与え、失業率の改善と購買力の向上を図ったのです。

ニューディール政策の影響

ニューディール政策によって行われた様々な政策によってアメリカの経済は回復傾向になりましたが、効果はあくまでも一時的なものに過ぎませんでした。

アメリカ経済が本格的に回復するのは、第二次世界大戦によって軍需産業の特需が起こってからとなります。

第二次世界大戦後の日本が朝鮮特需によって景気が回復したように、この時のアメリカも戦争による特需景気によってようやく経済が回復できたわけです。

イギリスやフランスの対応:ブロック経済

世界恐慌の影響を受けたイギリスやフランスなどの植民地を有する「持てる国」は、ブロック経済という経済体制を作ることで対応していきます。

ブロック経済とは、同じ通貨圏の本国と植民地との間で特恵関税同盟を結ぶ一方で、それ以外の第三国との貿易には高い関税をかけることで、需要の漏出を阻止し、植民地とだけ貿易をする経済保護政策です。

これによって国際貿易は縮小し、不況を更に加速させる要因になってしまったのです。

スターリング(ポンド)=ブロック

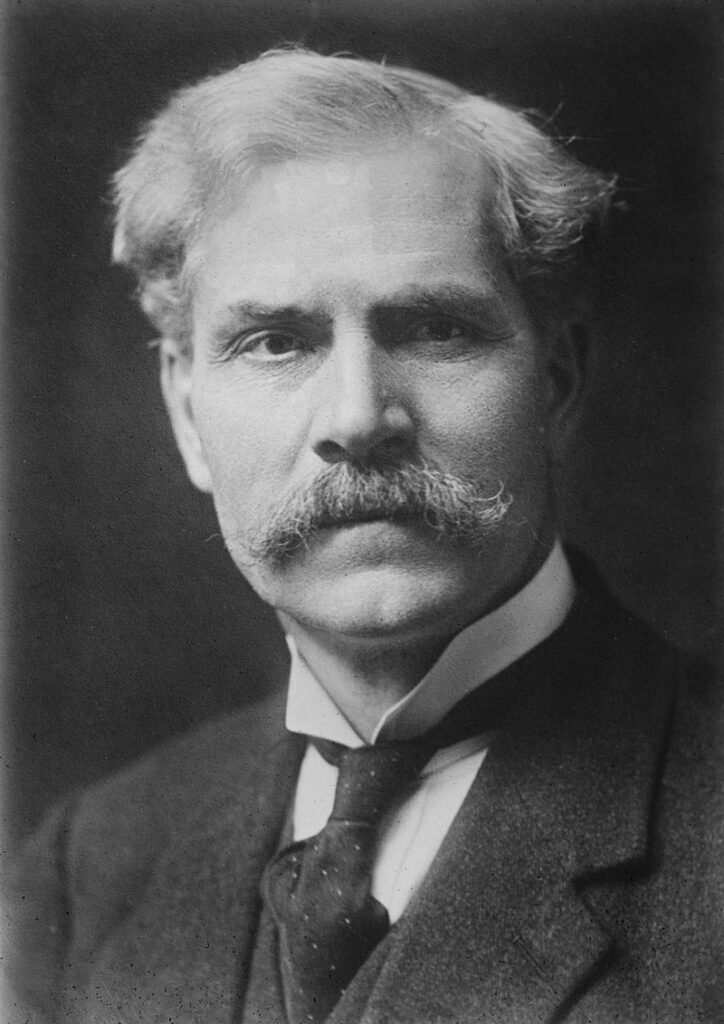

イギリスでは、労働党のラムゼイ・マクドナルドが保守党・自由党と結んで挙国一致内閣を組織し、早々に金本位制を放棄します。

そして、ウェストミンスター憲章に基づき新たに形成したイギリス連邦内において、スターリング(ポンド)=ブロックと呼ばれるブロック経済を形成していきました。

フラン=ブロック

フランスでは、社会党のレオン・ブルムが当時台頭してきたファシズムに対抗するため人民戦線内閣を組織し、1937年にはイギリスなどの諸外国のように金本位制を放棄します。

そしてイギリスと同じように、フランの通貨圏でブロックを形成し、フラン=ブロックと呼ばれるブロック経済へと移行していきました。

ソ連の対応:計画経済(五カ年計画)

ソ連は社会主義(共産主義)国家であったため、世界恐慌の影響を受けることなく経済発展を続けていき、ヨシフ・スターリン主導の下、計画経済に基づいた五カ年計画と呼ばれる工業化政策が推進されていきます。

しかし、五カ年計画の実態は、農民から穀物を安く買い上げ輸出することにより外貨を獲得、その利益によって工業化を進めるというものだったのです。

この過程で、ホロドモールと呼ばれる数百万人以上が犠牲になる大飢餓などが起きていて、五カ年計画は甚大な犠牲の上で進められた計画でした。

ホロドモールについては、知らない人も多いかもしれないですが、非常に凄惨な出来事のため、そういうのが苦手な人達に配慮して、この記事では詳しく解説はしません。

しかし、昨今の世界情勢や確かにあった凄惨な歴史を風化させないためにも、知っておいた方が良いことではあると思います。

そのため、興味のある人は是非自分で調べてみてくださいね。

ファシズム(全体主義)の台頭

イギリスやフランスなどの「持てる国」がブロック経済を形成していく一方で、ドイツやイタリア、日本などの植民地や資源に乏しい「持たざる国」では、ファシズム(全体主義)が台頭し、侵略によって植民地を獲得したり、新たなブロックを形成しようとする動きが強まっていきます。

これによって「持てる国」と「持たざる国」の対立が深まっていき、後の第二次世界大戦が起こる要因の一つとなってしまいます。

つまり、世界恐慌は第二次世界大戦が起こった遠因だったのです。

ちなみに、日本はこの世界恐慌が原因で昭和恐慌が起こりますが、これについてはこちらの記事で詳しく扱っているので、日本の世界恐慌に対する経済対策に興味がある方は是非一度見てみてください!

※各国のファシズムの台頭については、また機会があったら別の記事で取扱いたいと思います。

まとめ

今回は世界恐慌について解説をしてきました。

1929年にニューヨークの株式市場(ウォール街)での株価の大暴落を発端として起こった世界恐慌は世界全体に壊滅的な経済的打撃を与えただけではなく、「持てる国」と「持たざる国」の対立を生み、第二次世界大戦を引き起こすきっかけの一つとなってしまいました。

結局、ほとんどの国はこの世界恐慌による影響が第二次世界大戦終戦まで続いてしまい、この出来事は各国に暗い影を落とすことになります。

このような重要な出来事だからこそ、試験でもよく問われるので、しっかりと整理して覚えておきましょう。

今回の講座の知識の確認・復習に使える確認問題も以下にあります。